「大隅先生、日本の科学は死んでしまったんですか?」ノーベル賞学者に聞く、日本の科学の行方(BUSINESS INSIDER Oct. 03, 2022, 01:05 PM)

三ツ村 崇志 [編集部]

※本記事は、2021年10月27日に公開した記事を一部改定して再掲したものです。

今年もノーベル賞の季節がやってきた。2022年10月3日の生理学・医学賞の発表から、4日の物理学賞、5日の化学賞と自然科学系の発表が続く。

2021年にはプリンストン大学の真鍋淑郎博士が、気候変動に関する物理モデルを提唱したことが評価されてノーベル物理学賞を受賞。「日本人がノーベル賞を受賞」と盛り上がった。

一方で、日本では、科学を育む土壌の喪失が危惧され続けている。

文部科学省、科学技術・学術政策研究所(NISTEP)の調査によると2020年、日本はコロナ関連の論文数で世界14位。質の高い論文ランキング(全分野)でも、9位から10位へと順位を落とし、サイエンスの現場で強い存在感を放っているとは言いがたい状況だ。

東京工業大学榮譽教授の大隅良典博士は、日本の科学の行く末を憂い続けている科学者の1人だ。

細胞内部の自食作用、オートファジーのメカニズムの解明で2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅博士は、その後、公益財団法人・大隅基礎科学創生財団(以下、大隅財団)を立ち上げ、科学者の好奇心を起点とした「独創的な研究」の支援に精力的に取り組んでいる。

日本のアカデミアが抱える課題、そして科学を再興するためにこの先何が必要なのか。大隅博士に話を聞いた。

大隅良典(おおすみ・よしのり):東京工業大学榮譽教授。大隅基礎科学創成財団 理事長。「オートファジーの仕組みの解明」により2016年のノーベル生理学・医学賞を受賞。大隅基礎科学創生財団では、基礎科学の発展、企業との新しい関係構築に向けてさまざまな取り組みを進めている。寄付はこちらから。

「日本の科学技術の衰退、間違いない」

——コロナ禍でのワクチン開発や気候変動対策における技術開発など、昨今、日本の科学技術の存在感が薄いように感じています。大隅先生は、日本の「科学技術」の現状をどう認識していますか?

大隅良典博士(以下、大隅):難しい質問ですが、体力的にはやっぱり衰退しているというのは間違いないと思います。

単に「(研究に対する)お金が足りない」という問題ではなく、日本の研究力そのものが落ちているのではないかと思っています。

日本では、基礎科学の研究では大学が大きな役割を果たしてきました。ただ、大学の研究力が落ちてきている。

その一番大きな要因は、若い科学者を育てる土壌の崩壊だと思います。

——「土壌の崩壊」というと、何が起きているのでしょうか?

大隅:まず、博士課程へ進学する大学院生が減っているということが、ものすごく深刻です。

昔は、大学院生がどんどん研究に参加する流れがあり、その積み重ねが日本の科学を支えていました。

今は「ポストドクター」(以下、ポスドク)のシステムがあり、私も多くの方と研究してきました。ただ、今はポスドクを募集しても、そもそも人材が少なくなっているように感じます。

博士号の取得者は欧米や中国と比較して少なく、かつ減少していて、若い層が育たない。

このままいけば、私は間違いなく日本のサイエンスはどんどん落ちていってしまうと思っています。

「余裕のない社会」がもたらしたもの

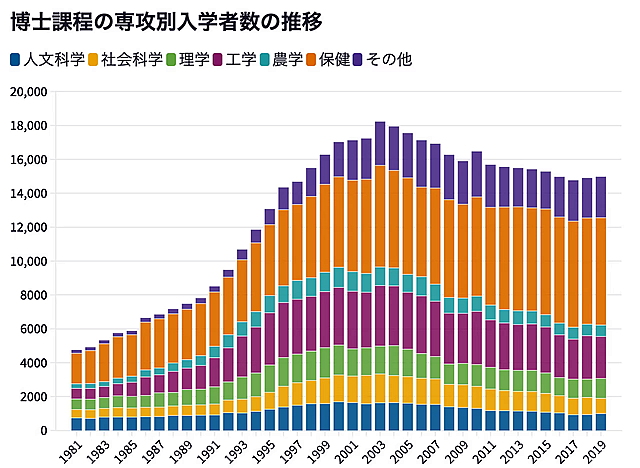

日本国内における分野別の博士課程入学者数の推移。直近では微増しているものの、2003年をピークに減少傾向だ。

—— 若い世代が科学者を目指さなくなった原因は何だと感じていますか?

大隅:いろいろ問題はありますが、社会全体の問題なのではないでしょうか。

科学だけがすごく伸びやかな社会というのはありません。やはり日本の社会全体が余裕を失ったのだと思います。

経済的に余裕を失い、社会全体が内向きになった。若者が研究者になるというリスクの大きなことをやるよりも、「安定したところに就職して欲しい」という親の意見に抗することができなくなってきている。

—— どんどん科学者を目指す若者が居なくなっていった場合、研究現場には何が起きるのでしょうか?

大隅:大学院では、ドクター(博士課程の学生)がいたことでサイエンスが守られていたんです。研究室の中でドクターがマスター(修士課程の学生)を指導することで、彼ら自身も(下の世代も)伸びていくシステムとなっていました。若い世代が少なくなると、それが失われてしまう。

また最近では、ドクターに進まないことを前提としたマスターの学生が増えていることも問題の一つです。大学院が就職するための予備校のようになってしまい、研究者を養成できていないと感じています。

—— 修士卒で企業に就職しするケースは、確かに理系の一般的なキャリアとなっているかもしれません。ただその中には企業内で研究する道を歩むような方もいると思います。

大隅:確かに企業でも研究者になれると指摘する方もいます。これはあるところは正しいし、あるところは幻想です。

「どうせ研究するなら、大学で無給でやるよりも企業で研究した方がいい」

というのが、一般的な学生たちの意識のように感じます。ただ、修士課程で終わると研究者が何たるかということを知らずに終わってしまうことが多いんです。

だから研究の楽しさも、大変さもよく知らない。ただ言われたことをこなしている間に、修士課程が終わってしまう。

我々の分野であれば、修士課程では研究室の指導教員からテーマをもらい、博士課程に進むと自分で研究テーマを選ぶ。こうやって研究者としての階段をのぼっていくものでした。

もちろん、優秀な人は勝手にその階段をのぼっていきますが、学生全体を見ると、マスターの間にいかに論文を出すかということを考えて、研究室の指導者から言われた通りに作業する意識の若者が増えているような気がします。

今の学生は「どの研究室が就職に有利か」「どの研究室なら論文が出るか」「どの仕事をやれば一流雑誌に通るか」ということへの興味が強く、自分が本当に興味があるものを深める時間が足りていないのではないかと思います。

—— それは、大学の研究環境の問題というよりも、それまでの教育環境の問題でもあるように感じます。

大隅:恐らくそうでしょうね。昔の方が、その点はやはり余裕があったのだと思います。

私はね、やっぱり「面白い」と思うことが、科学の根源だと思うんです。

「これで人類が救える」といったような高尚なことだけで、人は科学をやっているわけではないんです。

知りたいと思った疑問を解くことが楽しい。正しいことを理解する、それ自身が楽しいことだと思える社会になることがとても大事なのかなと思います。

大隅財団の活動の中で、社会には科学に純粋に興味を持っている人たちが少なからずいることがわかりました。そういった「芽」をちゃんと育てていかない限り、日本は変われないのではないかと感じています。

「基礎研究では生きていけない」という自己規制

——科学に興味を持ってくれる「芽」を育てるためには、何が必要になってくるのでしょうか?

大隅:大学院生が博士課程に進学しなくなった理由の一つとして、大学が貧困になっていることも挙げられると思います。

科学・研究に対する政府の位置づけの低さ、それに紐付いて予算が減らされてしまった現状があり、大学という場所やそこにいる科学者という職業もそれほど魅力的ではなくなってしまった。

雑務ばかりが忙しくて本当にやりたい仕事ができない。研究費を必死でかき集めないと研究ができない。研究をしようにも、大学院生がなかなか来てくれない……。

——好奇心をベースにした研究が評価されにくいということもネガティブな要因としてありそうですね。

大隅:それもありますし、そういう研究をできている人でさえ、楽しそうに研究できていないんです。「こんな先生のようになりたい」という将来の理想像が見えない状況なのだと思います。

——大隅先生が学生だった時代には、研究者としてポジティブな将来像があったのでしょうか?

大隅:そうかもしれません。今と比べて研究費がめちゃくちゃ多かったわけではないのですが、研究の自由度は高かった。

今も別に「何をやりなさい」というような基礎研究を阻む要請があるわけではありません。ただ、研究者の間で「基礎研究では生きていけないかもしれない」という自己規制がものすごく強くなってしまった。

若い人の中には、役に立ちたいというより「役立たないことに国のお金を使っていいのですか?」というもっと保守的な考えを持つ人もいます。

長い歴史の中で、役に立たないと思われていたものが実は役に立った、役に立つと思われたものが逆だったという事例は山のようにあります。そういう長期的な視点なしに、「大学も役に立たなければならない」と言われてしまう。

幸い、最近はグローバル化の中でその傾向は変わってきているかもしれません。

(※後編はこちら)