結論!デジタル革命の大変革に対応できなかった日本人の末路(幻冬舎 2022.9.16)

加谷珪一

日本経済の成長が止まった1990年代に一体何があったのでしょうか。1990年代に発生し、企業の生産性に決定的な影響を及ぼす出来事と言えば、それはパソコンの普及、言い換えればビジネスのIT化以外に考えられません。経済評論家の加谷珪一氏が著書『縮小ニッポンの再興戦略』(マガジンハウス新書)で解説します。

日本メーカーの競争力が大幅に低下

■日本の成長は「1990年代」でストップした

戦後の成長が偶然だったという仮説を前提に、なぜ1990年代以降、日本経済はダメになったのか、そしてどうすれば必然の成長を実現できるのかについて議論していきます。

日本の高度成長が、輸出という外部要因で実現したというメカニズムについては、日本は工業製品の需要増大という世界経済の流れにうまくマッチし、中国の共産化による生産力の急低下という幸運が重なったことで、世界の工場としての地位を確立することができました。

ところが1990年代以降、日本経済はパッタリと成長を止めてしまいました。これまで成長できていた国が、ある時期から急に成長できなくなる理由というのは2つしか考えられません。ひとつは、1990年代を境に日本人あるいは日本経済が突如、その振る舞いを変えた可能性です。もうひとつは日本経済の振る舞いが変わったのではなく、逆に世界経済の方が変化した可能性です。

1990年代になって日本社会が突如、大きく姿を変えたわけではないことは、多くの人が実感として理解していると思います。そうなると必然的に、日本ではなく世界の方が変化した可能性が浮上してきます。実際、日本経済は1990年代に発生した世界経済の大きな変化に対応できず、一気に取り残されてしまったのです。

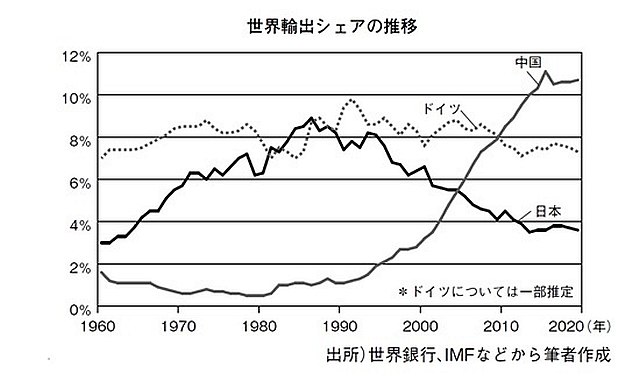

世界の状況が大きく変わり、日本がその変化について行けなかったことは、日本の輸出シェアを見れば一目瞭然でしょう。

下図は全世界の輸出に占める各国のシェアを比較したグラフです。1990年代以前の日本は順調に輸出シェアを伸ばし、80年代にはドイツと拮抗するまでになりました。

日本が輸出シェアを順調に拡大できたのは、本書において何度も指摘しているように、全世界的に工業製品に対する需要が高まり、戦後、安価に大量の工業製品を生産できる国が日本だけだったからです。

ところがどういうわけか、1990年代以降、日本は急激に輸出シェアを落とし、現在ではわずか3%台と低迷しています。中国の躍進は言うまでもありませんが、ドイツが現時点でも8%近くのシェアを維持しているのとは対照的です。

グラフを見れば明らかですが、1990年代以降、日本の輸出環境に大きな変化が生じたことで日本メーカーの競争力が大幅に低下。輸出主導型経済だった日本は一気に成長力を失ってしまいました。

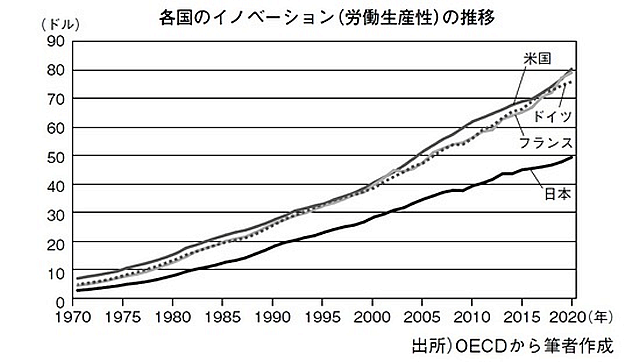

実は1990年代には、もうひとつ大きな変化がありました。それは日本における労働生産の伸び悩みです。生産性というのは企業が生み出す付加価値を労働力(労働時間×労働者数)で除したものです。

成長理論では、ある国の経済成長は、資本(K)、労働(L)の投入量で決まるとされています。しかし同じ資本と労働を投下したからといって、どの国でも同じ成長率になるとは限りません。その差分を決定するのがテクノロジーを中心としたイノベーションの度合いです。

ビジネスのIT化が日本の成長を止めた

つまり経済成長というのは、資本、労働、イノベーションの3つで決まる、ということになります。イノベーションを直接、目で見ることはできませんが、労働生産性はその代理変数と見なすことが可能です。労働生産性が高ければイノベーションが活発であり、低い場合にはイノベーションが不活発と判断できます。

下図は、各国の労働生産性を比較したものですが、日本の労働生産は戦後、一貫して主要国中最下位が続いています。しかも1990年代以降、伸び率が鈍化しており、各国との差はむしろ拡大している状況なのです。

1980年代までは絶対値こそ低いものの、諸外国と同じペース、もしくはそれを上回るペースで生産性を向上させていましたが、90年代以降はそうした伸びが見られなくなりました。労働生産性はイノベーションの代理変数であることを考えると、日本は90年代以降、イノベーションが不活発になった可能性が濃厚です。

では、1990年代に一体何があったのでしょうか。

実は、この問題についての答えはハッキリしていると思います。1990年代に発生し、企業の生産性に決定的な影響を及ぼす出来事と言えば、それはパソコンの普及、言い換えればビジネスのIT化以外に考えられません。

1990年代以降、全世界的にビジネスのIT化が進み、個人の生産性が飛躍的に向上しました。各国企業はITをベースにビジネスモデルの再構築を進めたことで、ビジネス環境が大きく変化しました。つまり1990年代以降、世界経済の枠組みが新しい形態にシフトしたのです。ところが日本企業は、このパラダイムシフトを完全に見誤り、一気に国際競争力を低下させてしまいました。

■IT化がもたらした劇的な変化

1980年代までの日本企業は、基本的に安価で良質な製品を大量生産するというビジネスモデルでした。世界経済は工業化の進展に伴って、多くの工業製品を必要としていましたから、日本企業は外国からやってくる注文にしっかり対応していれば業績を拡大することができたのです。輸出産業の業績拡大がやがて国内消費に結びつき、成長を加速させるメカニズムは以前、説明した通りです。

ところが1990年代に発生したパラダイムシフトはこの常識をすべてひっくり返す結果となりました。製品の品質や価格に対する認識が激変したことから、企業はより高度な製品戦略を求められるようになったのです。

根本的な価値観の転換を迫られたものの、その変化について行けず、最終的にほぼ壊滅状態まで追い込まれた日本の半導体産業の顛末は、一連のパラダイムシフトを象徴しています。

1980年代における日本の半導体産業はまさに絶好調であり、DRAM(記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリー)分野での世界シェアは何と80%に達していました。当時のDRAMはメインフレーム(汎用機)と呼ばれる大型コンピュータ向けでしたが、メインフレームは極めて高価な商品でした。銀行など絶対にミスが許されない業界が、高いコストをかけて運用するというのが当時のコンピュータの常識だったわけです。

日本メーカーは高品質なDRAMを大量生産していましたから、世界中から注文が殺到していました。当時の日本メーカーは、顧客が求める性能を妥当な価格で生産することに注力していればよく、与えられた課題に向かって一心不乱に努力する日本人の気質とぴったりの事業環境でした。

ところが1990年代に到来したパソコンの普及というパラダイムシフトが、こうした常識をすべて吹き飛ばしてしまったのです。

パソコンという機器は同じコンピュータといっても、従来のメインフレームとは設計思想はもちろんのこと、使う部品、製造工程に至るまですべてが異なります。

従来の大型コンピュータは、品質と性能が最優先ですから、最終製品を製造するメーカーは、末端の部品も含め、すべてを自社で管理していました。ひとつのメーカーが全体を統括するという意味で、こうした産業構造を「垂直統合」と呼びます。垂直統合の最大の欠点はコストがかかることですが、顧客は高い価格でも買ってくれますから、コストの高さはそれほど大きな問題にはなりません。

ハードからソフトへ転換できない日本人

しかしパソコンというのはまったく異なる概念で設計されています。

パソコンは1人1台保有することが大前提の商品であり、1台何千万円もする従来のコンピュータと比較して、コストを100分の1以下にしなければビジネスとして成立しません。このためパソコンという製品に最初に本格的に取り組んだ企業(米IBMなど)は、製品の設計にあたって、常識破りの概念を次々に導入しました。

パソコンの設計は基本的に外部に対してオープンになっており、誰でも同じ仕様で製品を開発できます。最初に設計を行った企業は損しますが、それよりも爆発的な市場の拡大を優先したわけです。皆が同じパソコンを製造するので、部品を製造するメーカーはまったく同じ部品を各パソコンメーカーに供給します。部品メーカーは大量生産が可能となり、部品のコストが極限まで低下。最終的にはメインフレームの数百分の1までコストが下がったことで、世界中の人たちが1人1台保有するまでに市場が拡大したのです。

設計がオープン化され、特定の部品メーカーが各社に同じ部品を提供する形態を「水平分業」と呼びますが、パソコン業界は典型的な水平分業です。

こうした産業構造においては、部品製造の概念も根本的に変える必要があります。

パソコン向けのDRAMは絶対的にコストを安くする必要がありますから、品質はある程度犠牲にせざるを得ません。しかしあまりにも粗悪な製品を提供すれば、いくら個人ユーザーといっても顧客は反発します。圧倒的な低コストと顧客がガマンできるギリギリの品質の両者を満たす製品・価格戦略が求められますが、ここで大成功を収めたのが韓国メーカーと台湾メーカーです。

両国の企業はすべての経営資源をパソコン向け製品に絞り、品質はそこそこで、極めて安価なDRAMを大量に生産しました。一方、日本企業はいい製品を作っていれば、自然と注文は入ってくるという従来の概念に固執し、高品質かつ高コストなDRAMにこだわり続けたのです。

日本メーカーのシェア低下や韓国メーカー、台湾メーカーの台頭という現実を目の前にしても日本メーカーはやり方を変えられず、品質を維持したまま価格だけを引き下げたため、各社は大赤字に転落。結局、ほぼすべてのメーカーが撤退するという最悪の事態となりました。

劇的なコスト低下と並ぶもうひとつの変化はソフトウェア重視です。

従来の大型コンピュータは大量の情報処理が目的でしたから、ハードウェアの性能がすべての基準でした。ソフトウェアはハードウェアの付属物という程度の認識であり、あまり重視されていなかったのです。しかし1人1台がパソコンを保有するとなると、状況は一変します。

大型コンピュータの用途は膨大なデータ処理に限定されていましたが、個人向けツールの場合、使い方は人によって千差万別です。

調査・分析などに従事している人は、従来と同様、大量のデータ処理を望むかもしれませんが、別の人はゲームをするためにパソコンを購入するかもしれません。表計算ソフトを使って経理業務をしたいという人もいるでしょうし、単にワープロとして使う人も少なくありません。

さらに言えば、パソコンを使ってアートを描く人や作曲をする人もいます。つまりパソコンというのは何でもできる装置であり、その使い方は利用者が考えていくという点で従来の製品とは大きく異なっているのです。

1台のコンピュータで、あらゆる消費者のニーズに対応するためには、豊富なソフトウェアが必要です。パソコン時代が到来したことで、ソフトウェア産業の重要性が一気に高まる結果となりました。大型コンピュータの時代には、マイクロソフトのようなソフトウェア専業の超巨大企業は存在していませんでしたから、その変化の大きさがお分かりいただけると思います。

◇

加谷 珪一 経済評論家

仙台市生まれ。1993 年東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP 社に記者として入社。野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関などに対するコンサルティング業務に従事。現在は、ニューズウィークや現代ビジネスなど多くの媒体で連載を持つほか、テレビやラジオなどで解説者やコメンテーターなどを務める。

主な著書に『貧乏国ニッポン』(幻冬舎新書)、『脱日本入門』(文藝春秋)、『日本は小国になるが、それは絶望ではない』(KADOKAWA)、『日本はもはや後進国』(秀和システム)、『ポスト新産業革命』(CCC メディアハウス)、『戦争の値段』(祥伝社黄金文庫)などがある。

オフィシャルHP:http://k-kaya.com/