もはや出稼ぎ外国人は「日本」に魅力を感じない? 低賃金に甘えた日本企業のツケ(ビジネス+IT 2022/11/21 掲載)

執筆:経済評論家 加谷珪一

日本の賃金が伸び悩んでいることから、外国人労働者の国外流出が懸念される状況となってきた。これまで日本企業は安価な労働力として、外国人労働者に頼る選択を行ってきた。日本の賃金が今後、大幅に上昇する可能性は低く、日本企業の人材戦略は根本から見直しを迫られることになるだろう。

安易に外国人に頼ってきた日本企業

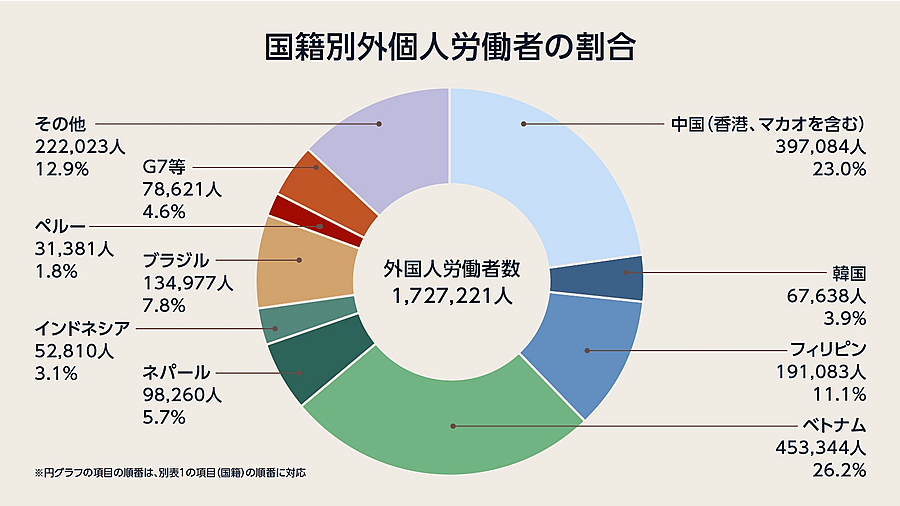

現在、日本国内では約170万人の外国人労働者が働いている。最も多いのはベトナム人で約45万人、続いて中国人が約40万人、フィリピン人が約19万人となっている。製造業を中心にブラジル人も多く、約14万人が働く。

(出典:「外国人雇用状況の届け出状況まとめ(本文)、令和3年10月末現在」)

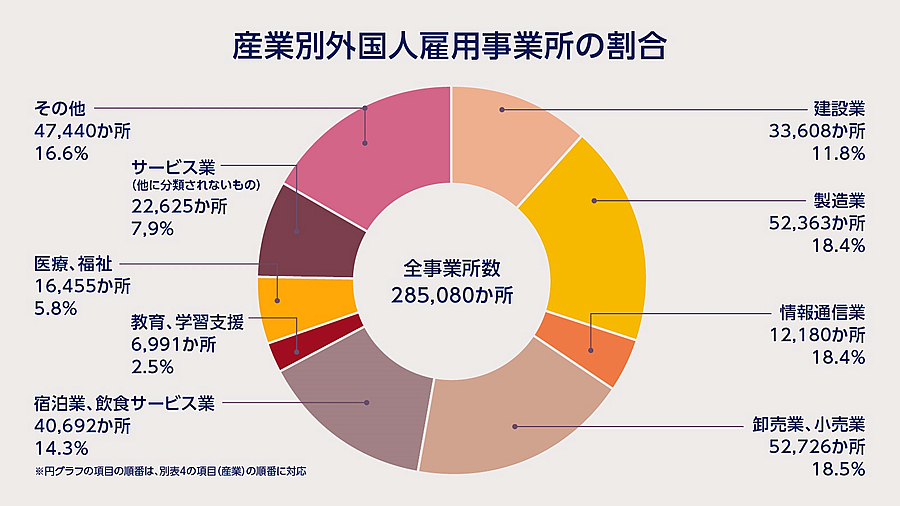

外国人労働者の比率が高いのは、小売、建設、製造、医療福祉などの分野である。こうした業種では、外国人労働者が業務の中核を担っていることも多く、彼らがいなければ業務が回らなくなってしまう。

(出典:「外国人雇用状況の届け出状況まとめ(本文)、令和3年10月末現在」)

近年、日本国内の賃金が伸び悩んでいることから、上記の業種を中心に労働者を集めにくい状況が続いてきた。本来なら企業が経営改革を行って賃金を上げる必要があるが、多くの日本企業が選択したのは、低賃金で働いてくれる外国人労働者を大量に受け入れるという安易な道であった。

以前は日本円がそれなりの価値を維持していたこともあり、東南アジアなど所得が低い地域の人たちから見れば、日本に来て働くことには一定のメリットがあった。だが、急激に進んだ円安がこうした状況を大きく変えつつある。

円の価値が大幅に下落したことで、外国から見た時の日本での稼ぎは減っており、外国人労働者が本国に送金できる金額は以前と比較して小さくなった。

ドル円相場は一時、1ドル=150円を突破した後、現在は円高に戻しているが、為替が多少、元に戻った程度では、外国人労働者を引き留めるのは難しい。現在の日本の経済状況からすると、1ドル=150円を超えた円安はやや過剰と言える。だが、多くの外国人労働者にとって、日本円は1ドル=100~110円程度の水準が大前提であり、この水準を超えて円高にならない限り、日本が低賃金であるとの認識は変わらない。

とりわけ農業分野への影響が大きい

外国人労働者が日本から去るリスクは、業種や事業所の規模によって異なる。外国人労働者を雇用している事業所の規模を見ると、30人未満の事業所が全体の6割以上を占めており、小規模事業所への影響が大きいことが分かる。

ひとくちに外国人労働者と言っても、どのような在留資格で日本に滞在しているのかによっても状況は変わる。全国に170万人いる外国人労働者のうち、「身分に基づく在留資格」(たとえば婚姻など)を持っている人は全体の約3割である。これらの多くは永住者と考えられ、たとえばブラジル人の場合、9割以上が身分に基づく在留資格となっており、彼らは完全に日本社会に根付いている。同じくフィリピン人も身分に基づく在留資格が約7割なので、日本の賃金が安いからといって、すぐに外国に行ってしまうとは考えにくい。

一方、インドネシア人やベトナム人の場合、技能実習生として来日した人の割合が高く、日本での稼ぎが少なかった場合、本国に戻るという選択肢があり得る。

一連の状況を総合的に考えた場合、低賃金によって外国人労働者が去ってしまうことの影響は、インドネシア人やベトナム人など、主に技能実習生の形で受け入れ、かつ規模が小さい事業所において大きいと推察される。

農業分野について言えば、全体の従事者に占める外国人労働者の割合が、それほど高いわけではないが、多くの実習生を雇用している。農業分野で働く外国人労働者のほとんどは実習生であり、彼らが日本に来なくなった場合、農業への影響は極めて大きい。同じく介護や建設といった分野でも似たような問題が発生する可能性が高いだろう。

日本とは全然違う? 欧米の外国人労働者の受け入れ事情

米国は中南米からの移民が多く、欧州は中東やアフリカなど多くの地域から移民を受け入れており、彼らが低賃金労働を担っている面があるのは事実である。自国民は付加価値の高い労働に従事し、外国人あるいは移民が低賃金労働に従事するというのは、どの国でも見られる光景だ。

しかしながら、米国や欧州が移民を受け入れているのは政治的な理由からであり、結果的にこうした人たちが低賃金の仕事に従事している。一方、米国や欧州は、就労ビザの発給は極めて条件が厳しく、純粋な出稼ぎ目的で外国人がビザを取得するのは簡単ではない。

日本の場合、状況がまったく逆であり、政治的な理由での移民受け入れはほとんど行わない一方、外国人が単純労働者としてビザを取得するのは、諸外国と比較してかなり容易な部類に入る(かつ永住権取得のハードルも低い)。安倍政権時代、日本政府は外国人労働者の大量受け入れを決定したが、当時の議論を振り返ってみても、外国人労働者の受け入れの是非について深く議論された形跡はない。基本的に低賃金労働を必要とする経済界からの要請を受けての判断と考えて良いだろう。

どの国でも外国人労働者の受け入れには厳しい条件を科している現実を考えると、日本政府の政策は極めて異質ということになる。

日本人の賃金を上げなければ問題は解決しない

筆者は一連の判断はかなり安易なものだったと考えているが、いずれにせよ、こうした決断の背景には、日本の賃金は高く、アジアの人たちにとっては魅力的なはずだという、無意識的な前提条件が存在していた。だが、低賃金が慢性化した現在の日本において、こうした前提条件は成り立たない。今後の日本社会では、為替の水準にかかわらず、日本人が満足できる水準の賃金を企業が払えなければ、外国人労働者はやってこないと考えるべきだ。

日本国内の賃金を魅力的な水準まで引き上げるためには、業務の効率化や自動化をさらに進めると同時に、企業のビジネスモデルを改革し、より付加価値の高いビジネスにシフトする必要がある。こうした改革に成功すれば、賃金も上がり、結果的に外国人に頼らなくても業務を回せるようになるだろう。

外国人労働者の帰国問題は、日本企業にとってのピンチと考えるのではなく、ビジネスモデルの転換と賃上げを進めるきっかけにすべきと筆者は考える。

◇

加谷珪一(かや・けいいち) 経済評論家

1969年宮城県仙台市生まれ。東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP社に記者として入社。 野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関など対するコンサルティング業務に従事。現在は、経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行っている。著書に『貧乏国ニッポン』(幻冬舎新書)、『億万長者への道は経済学に書いてある』(クロスメディア・パブリッシング)、『感じる経済学』(SBクリエイティブ)、『ポスト新産業革命』(CCCメディアハウス)、『新富裕層の研究-日本経済を変える新たな仕組み』(祥伝社新書)、『教養として身につけておきたい 戦争と経済の本質』(総合法令出版)などがある。