サナエノミクス「責任ある積極財政」のワナ 成否のカギを握る企業への”賃上げ圧力”(東洋経済ONLINE 2025/11/04 5:30)

デービッド・アトキンソン : 小西美術工藝社社長

高市早苗首相は所信表明演説で「責任ある積極財政」に言及しました。

人手不足の下、単純なマクロ政策である積極財政だけでは失敗に終わります。しかし、賃上げを徹底的に促進するミクロ政策と組み合わせれば、サナエノミクスは成功します。

積極財政に期待する見方がある一方で、それが経済成長につながらないと危惧する見方もあります。実際に積極財政は、その中身次第で、経済成長につながる方法もあれば、つながらない方法もあるのです。

その違いはどこにあるのでしょうか。

無条件に資金をばらまけばインフレが加速

積極財政には、経済成長を促進する方法もあれば、つながらない方法もあります。無条件に資金をばらまけばインフレが加速し、名目GDPは増えても実質GDPが増えない事態も起こりえるため、財政出動の中身が極めて重要です。

一般的に、財政出動はGDPが縮小し、失業率が高く、経済活動が停滞している状況で大きな効果を発揮します。政府が有効需要を創出し、失業率の低下と経済成長を促すためです。しかし、人口減少と高齢化に伴い人手不足が常態化している日本では、ケインズ経済学的な財政出動による効果は期待できません。

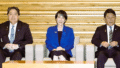

人手不足の下、実は、積極財政の成否の焦点は、現在29.8兆円にとどまっている日本の生産的政府支出にあります。

生産的政府支出とは、公共事業、教育、防衛など、経済の成長基盤に投資する予算のことです。この生産的政府支出こそが、日本経済を底上げするための投資であり、これによって経済成長が促進されます。

この生産的政府支出が長期間にわたって伸びていないことが大きな問題です。1990年度には25.1兆円だった生産的政府支出は、1994年度に初めて30兆円を達成して以降、ほぼ横ばいで推移しています(下図表)。

さらに、この生産的政府支出の対名目GDP比率が低いという問題もあります。1990年度の5.4%から低下し、2025年度には4.8%にまで減少しています。

世界的に見ても日本の生産的政府支出は少ない

日本経済を改善するために政府が使っている予算は、GDPのわずか5%程度にすぎません。試算によればEUではこの比率が約12%となっており、OECDのデータでも、世界的には防衛費が2.5%、教育が5%、公共工事などが3.5%、合計11%とされています。

GDPは分解すれば、以下のようになります。

GDP=「消費者の数」×「もの・サービスを消費する回数」×「商品の単価」

消費者の数が減っている以上、物やサービスが消費される回数を増やすか、単価を上げることが重要です。ただのインフレであれば、実質GDPは増えませんので、設備投資を増やして、付加価値を高めて経済を成長させないといけません。

日本の高齢化のスピードと規模は深刻なため、日本は諸外国より投資をする必要があるにもかかわらず、実際は逆に少なくなっています。ここに大問題があります。

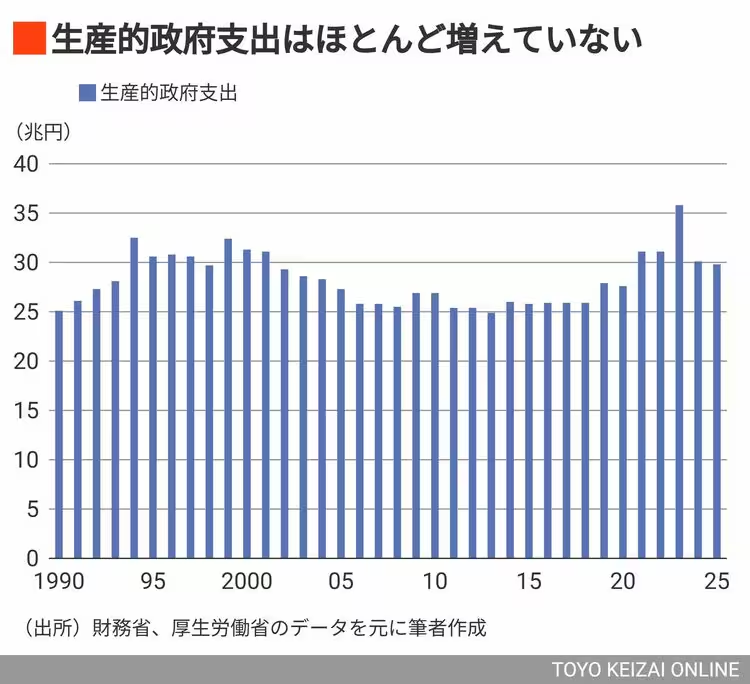

なぜそうなったか。その原因は緊縮財政にあるとよく言われます。私は日本政府が緊縮財政をずっと実行してきたという主張は間違っていて、それに論理的な根拠はないと考えていますが、この生産的政府支出に限って言えば、「緊縮財政」という理屈が成立してしまいます(下図表)。

緊縮財政を主張する人々は、一般会計だけを見て、予算が増えていないことを根拠に緊縮財政を正当化します。たしかに、一般会計は1997年度の77.4兆円からアベノミクスが始まる2012年度の90.3兆円へと伸びて増えてはいるものの、大きくは増えていません。15年間で1.2倍しか拡大していません。1997年度から2024年度までだと1.5倍です。

この計算で見ると、日本政府の2024年度の政府支出は、一般会計の112.6兆円だけでなく、これに13.9兆円の補正予算と137.8兆円の社会保障を加え、一般会計に含まれている社会保障関係費の37.7兆円を引き、合計226.6兆円となります。これは1997年度に比べて1.7倍もの増加です。

これに対し、生産的政府支出は1990年度の1.2倍しか増えていませんし、1997年度からまったく増えていません。このことから、日本政府が社会保障費の激増に対応するあまり、生産的政府支出を怠ってきた実態が明らかになります。これこそが財政の最大の問題であり、金額の議論というよりも中身(構造)の問題なのです。

GDPはたしかに足し算ですが、政府支出を増やしてGDPが増えるのは、他の3つの要素が減らないことを前提とした特殊なケースです。唯一のケースではありません。

例えば、政府支出を増やしても、国内の生産供給が増えずにインフレになるケースが考えられます。その結果、名目GDPは増えても、実質GDPが増えないという事態も起こりえます。

また、政府支出の増加分が国内の生産供給ではなく、海外からの輸入に回った場合、(輸出ー輸入)のマイナス幅が広がり、GDPが増えないケースもありえます。

さらに、政府支出を増やしたときに、生産供給が増えずに民間の消費が減ることも考えられます。日本のように人手不足の状況下では、政府が公共工事を増やしても、建設業は雇用を増やせず、民間からの注文を後回しにしてしまいます。これではGDPは増えませんし、実際に起きていることです。

これまでの日本政府の動向を見ても、多額の政府負債が増加したにもかかわらず、GDPはあまり伸びていません。積極財政を危惧する人々は、対GDP政府負債が上昇し続けていることから、今までの財政出動がGDP成長につながっていない事実を特に強調します(図表)。

企業の行動こそが重要だった

逆に積極財政を主張する人々は、政府支出を増やせば、個人消費も設備投資も増えると興奮気味に主張します。ここに最大のポイントがあります。それは企業の行動です。

実はアベノミクスは企業の行動によって潰されたのです。

財政出動を行い、金利も下げて経済の需要を刺激し、経済を成長させるシナリオはリフレ政策と呼ばれます(一般的にインフレ時には行いませんが)。

リフレ政策は、通常、失業率が高い時に実施し、失業率が下がり、経済が成長するというシナリオに基づいています。したがって、単純な積極財政は人手不足の日本では効果がないはずです。

リフレ政策では、マクロ政策で需要を促進し、売り上げが増加することで、企業が雇用を増やし、設備投資を増やし、賃上げを行うという経済の好循環が生まれるとされています。

つまり、マクロ政策はマクロ経済の環境を整え、ミクロ経済の主体である企業がそれを受けて成長することを想定しているのです。

マクロ政策だけでは不十分

積極財政を主張する人々は、マクロ政策に期待しすぎるあまり、このミクロの側面を無視しています。なぜなら、統計的な事実として、日本企業は第2次安倍政権以降、売り上げが増加しているにもかかわらず、賃上げを行わずに利益率を高めているからです。

実は、企業の利益率の上昇はリフレ政策の敵です。利益率の上昇は、リフレ政策の効果を相殺し、その力を弱めてしまいます。

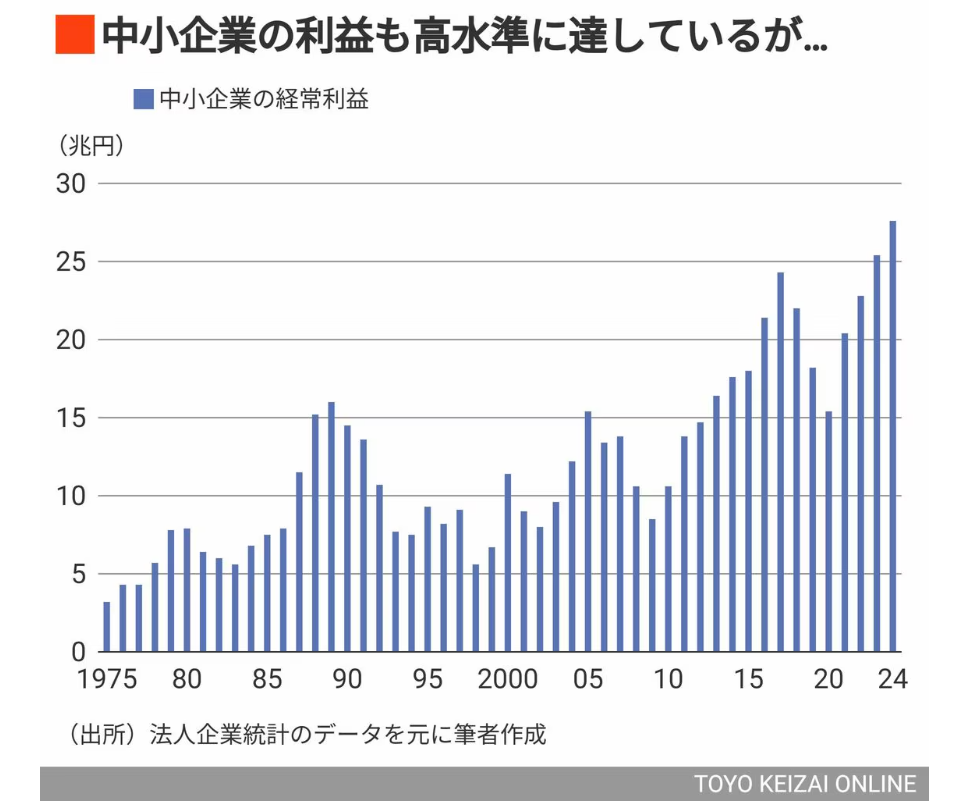

日本企業は第2次安倍政権以降、利益率を劇的に増やすことによって、積極財政と金利低下のメリットを分配せず、また投資を増やす原資にもせず、利益として配当を増やし、内部留保を積み増すことに費やしてきました。中小企業も経常利益が史上最高水準を更新していますが、大企業と違ってそれを主に現金・預金として貯め込んでいます(下図表)。

マクロ経済学には、三面等価の原則というものがあります。これは、一国の経済において、国内総生産(GDP)は「生産」「分配」「支出」の3つの側面から見ると、常に同じ値になるという原則です。

積極財政派は、これに無理に因果関係を求め、支出を増やせば、他は自動的に増えて、経済は成長すると主張します。しかし、ここに勘違いがあります。三面等価の原則では、三面が同じように増えないとGDPは増えません。よって、「分配」が増えないと、「支出」を増やしても、GDPは成長しないのです。

高市首相が責任ある積極財政を実施するにあたり、まず財政出動の中身を重視すべきです。生産的政府支出を中心に日本経済の未来に投資をするべきです。

そして、それ以上に重要なのは、企業がその支出を配当に回さずに、設備投資を増やし、賃上げを行うために使用されることです。これが最大の鍵となります。

労働分配率を上げていかないと、積極財政は財政悪化に終わり、円安が進んで物価高が加速し、低所得者を苦しめるという最悪の副作用を生み出します。そのためには、高市首相は、企業に対して賃上げの圧力をかけることが急務です。

政府が直接関わる賃金の引き上げを

具体的には、政府が直接関わる賃金を先に上げるべきです。自衛官、学校の先生、警官、公務員、さらに介護職など、政府が公的価格を通じて間接的に雇用している労働者の賃上げを行うことで、民間部門の給料を引き上げる圧力を掛ける必要があるのです。

民間の賃上げが進めば、企業は間違いなくそれを捻出するために設備投資を増やします。人手不足なので、失業者が増える心配もありません。高市政権には、責任ある積極財政の「中身」と、企業への「賃上げ圧力」に期待しています。