1ドル150円も?「円安がメリット」の時代が終わった根本原因(幻冬舎 2022.9.30)

経済評論家・加谷珪一

日本ではこれまで円安になると経済的メリットがあると説明されてきました。しかし、自国の経済構造が消費主導型にシフトすると状況が変わってきます。このところ日本人の生活が苦しくなっているのはなぜでしょうか。経済評論家の加谷珪一氏が著書『縮小ニッポンの再興戦略』(マガジンハウス新書)で解説します。

日本の経済構造が消費主導型にシフト

■「円安がメリット」の時代は終わった

自国の通貨価値が上下することにはメリットとデメリットの両面があります。

日本では長く、円安になることは経済的にメリットがあると説明されてきました。円が安くなると輸出企業における円ベースでの売上高が増える一方、製造業は原材料の輸入も行っていることから円安はコスト増加要因にもなります。売上高の拡大が輸入価格の上昇を上回ると考えられていましたから、円安は基本的に歓迎されていたわけです。

しかし、自国の経済構造が消費主導型にシフトすると状況が変わってきます。このところ日本人の生活が苦しくなっているという話題を耳にすることが多くなってきましたが、最大の原因は、国内賃金が低下しているにもかかわらず、海外の物価が上昇し、それに伴って輸入物品の価格が上がっているからです。

日本人が国内で消費しているモノの多くは輸入品であり、日本人の消費生活は輸入によって成り立っています。日本人の賃金が上がらず、海外の物価が上がれば、相対的に日本人の生活は苦しくなります。こうした状況で円安が進んだ場合、輸入物価がさらに上昇し、日本人が買えるモノの量が一段と減ってしまうのです。

通貨安が、メリットになるかデメリットになるのかを示す指標のひとつに交易条件と呼ばれるものがあります。

交易条件とは輸出価格指数を輸入物価指数で割ったもので、1単位の輸出によってどれだけの輸入を実現できるかを示しています。交易条件がいいと、輸出によって賄える輸入が増えますから国民生活が豊かになります。一方、交易条件が悪いと、海外に流出する富が多くなり、生活が苦しくなります。

▼交易条件

貿易での稼ぎやすさを示す指標。輸出物価指数と輸入物価指数の比で表す。輸出物価の上昇や輸入物価の下落で交易条件が改善すれば、その国の貿易環境が良くなっていることを示す。安く輸入して高く輸出できることで、国内に資金が流入しやすい環境になるためだ。一方、交易条件の悪化は富の国外流出につながりかねない。

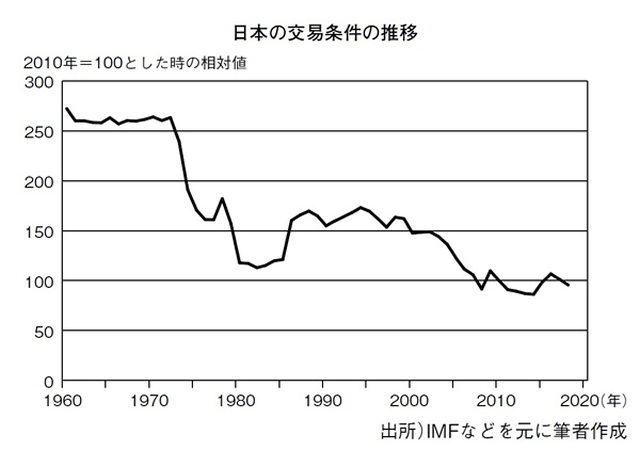

下の図は日本の交易条件の推移を示したグラフです。

一時期を除いて、基本的に日本の交易条件は悪化する一方となっています。その理由は日本企業の輸出競争力が低下し、貿易面で不利になっているからです。円高の進行が輸出企業にとって逆風になった影響もありますが、為替と企業の輸出競争力というのは実はあまり関係しません。

1985年のプラザ合意をきっかけに日本は猛烈な円高に見舞われましたが、日本企業はむしろ輸出額を増やしています。つまり競争力さえあれば、為替はあまり輸出に影響しないのです。交易条件の悪化は、海外の物価上昇や輸出企業の競争力低下による影響が大きいと考えてよいでしょう。

グラフを見ると1970年代前半に大幅に交易条件が悪化していますが、これは1973年に発生したオイルショックが原因です。産油国が一気に原油価格を引き上げ、それに伴って多くの一次産品価格が値上がりし、全世界的にインフレが進みました。

当時の日本はまだ輸出競争力がありましたが、それでも輸入価格の大幅な上昇は交易条件を悪化させます。

1979年の第2次オイルショックを経て、交易条件は多少持ち直しましたが、1990年代半ばから再び交易条件の悪化が始まりました。1990年代以降の条件悪化は、日本企業の輸出競争力が低下し、安値販売を強いられたことが原因です。

日本はすでに輸出ではなく、消費や投資で経済を回す消費主導型経済にシフトしていますが、経済構造は依然として輸出主導型のままです。日本企業の賃金は圧倒的に製造業の方が高く、経済の主役となっているサービス業の賃金は低く抑えられたままです。賃金が上昇しないと、国内の消費は活発になりませんから、これが経済の成長を妨げています。

こうした状況下で円安が進んでしまうと、輸入価格の上昇による購買力の低下によってさらに国内消費が悪化するという悪循環に陥ります。

これを断ち切るためには、日本は名実ともに消費で経済を回す体制に移行させる必要があるでしょう。

消費主導型経済では消費を拡大させる必要

■消費はどうすれば増えるのか?

消費主導で経済を成長させるためには、輸出で経済を回すという従来型の成長メカニズムから脱却する必要があります。輸出主導型経済における基本的な成長のメカニズムについて解説しましたが、少しおさらいしてみましょう。

輸出主導型経済において成長のカギを握るのは輸出産業による設備投資です。

輸出産業は海外需要に対応するため、工場など国内の設備投資(I)を増やします。企業が設備投資を強化するということは、資材などをたくさん購入することを意味しますから、設備投資が増えれば、国内企業の収益も拡大していきます。拡大した企業収益は最終的には賃金という形で国内労働者の所得を増やします。

多くの消費者は稼いだ金額の一定割合を消費に回すので、所得が増えた労働者はその分だけ消費(C)を増やします。消費が増えると、今度は国内の店舗などに対する設備投資(I)が増加し、それがさらに所得と消費を拡大させるという流れで経済が成長していきます。

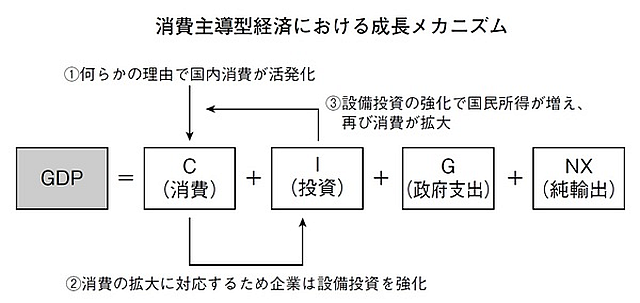

これに対して消費主導型経済を実現するためには、輸出企業の設備投資に依存せずに経済を拡大する流れを確立しなければなりません。下の図は消費主導型経済における成長メカニズムを示したものです。消費主導型経済において成長のエンジンとなるのは、文字通り、個人消費の拡大です。

何らかの原因で消費が拡大すると、企業は売上高の増大に対応するため、店舗や物流施設などに追加投資を行います。こうした設備投資のお金は国内の事業者に対して支払われますから、そこで働く人たちの所得も増やす結果となります。設備投資の活発化で所得が増えた国民はさらに消費を増やしますから、これが次の設備投資の呼び水となり、経済が持続的に拡大していきます。

消費主導型経済では、何らかの理由で消費が増え(①)、企業は生産力を高めるために設備投資を強化(②)、この支出が国内の所得を増やし、さらに消費を拡大させる(③)という流れで経済が成長します。

ここで重要なのは、景気拡大の起点となっているのが輸出ではないという部分です。輸出主導型経済では、輸出の増加がすべての始まりでしたが、消費主導型経済では、消費の拡大そのものが、成長のトリガーとなります。

つまり消費主導型経済において成長を実現するには、消費を拡大させる必要があるのですが、この仕組みでは「消費を増やすためには消費を増やす必要がある」という、ニワトリとタマゴのような議論(いわゆる循環論法)にならざるを得ません。

消費主導型経済では、とにかく消費が増えないことには何も始まりませんし、日本はすでにこうした経済構造にシフトしています。ところが、消費を増やすきっかけをつかめないことから、長期にわたってゼロ成長が続いているのです。

消費を拡大する絶対的な方法はわからない

では、消費というのはどうすれば拡大するのでしょうか。

困ったことに、経済学の世界では消費を拡大する絶対的な方法というものが明らかにされておらず、これが消費主導型経済における処方箋を難しくしています。しかしながら、人々がどのような基準で消費を行っているのかについては研究が行われており、一連の学術的な分析は消費拡大の有力なヒントになります。

ケインズ経済学では、人々は自身が稼いだ額の一定割合を消費すると仮定します。所得水準によって比率は様々ですが、全体を平均すると、稼ぎの一定額を消費し、残りを貯蓄に回すというのは、現実経済をそれなりに反映した考え方と言ってよいでしょう。

しかしながら、稼ぎに対する消費の割合は常に一定とは限りません。所得に対する消費の割合が一定であるというケインズの考え方は、あくまで短期的な経済の動きを分析するための仮定に過ぎません。「支出の動機は相互に絡み合っており、それらを敢えて分類しようとすれば、誤った分類をしてしまう恐れがある」(ケインズ『雇用、利子および貨幣の一般理論』岩波書店)として、あえてモデルを単純化したわけです。

所得の一定割合を消費するという概念はあくまで短期的なものであって、その比率が硬直的であるとはケインズは考えていませんでした。ケインズは、長い目で見た場合、消費を決定付ける要因として、客観的要因と主観的要因の2種類に分類しています。

客観的要因としては、企業の人件費の比率(厳密には賃金単位)、企業の原価償却の水準、株や不動産など資産価格の推移、期待インフレ率(将来、どのくらい物価が上がると消費者が予想しているか)、将来の不確実生、税制の変化といった項目があります。

主観的要因としては、リスクに対する消費者の感覚、将来予想される所得の変化、貯蓄に対する価値観、将来に対する主体的な意思の有無、消費者の性格など、多くの項目が列挙されています。あまりにも対象が複雑であることからケインズはあえて単純化したわけですが、人々はどのような理屈で消費水準を決定するのかという課題は、その後の経済学者に引き継がれ、いくつかの仮説が提唱されることになりました。

◇

加谷 珪一 経済評論家

仙台市生まれ。1993 年東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP 社に記者として入社。野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関などに対するコンサルティング業務に従事。現在は、ニューズウィークや現代ビジネスなど多くの媒体で連載を持つほか、テレビやラジオなどで解説者やコメンテーターなどを務める。

主な著書に『貧乏国ニッポン』(幻冬舎新書)、『脱日本入門』(文藝春秋)、『日本は小国になるが、それは絶望ではない』(KADOKAWA)、『日本はもはや後進国』(秀和システム)、『ポスト新産業革命』(CCC メディアハウス)、『戦争の値段』(祥伝社黄金文庫)などがある。

オフィシャルHP:http://k-kaya.com/