COP26「脱炭素」と原発推進の不都合な現実…ヨーロッパ主要国が急進する理由は「電源構成」でわかる

10月末から英スコットランドのグラスゴーで開かれた第26回気候変動枠組条約締約国会議(COP26)は、まとまりを欠く結果に終わったという印象が強い。脱炭素化を重視する英国と欧州連合(EU)といったヨーロッパ主要国勢が、資源国や新興国に対して非現実的な削減目標の履行を迫ったことから、会議が紛糾することになったためだ。

特に争点となったのが、大量の温室効果ガスを排出する石炭火力発電の取り扱いだった。当初、議長国であるイギリスのジョンソン首相は、日本を含めた先進国に対しては2030年までに、また途上国に対しては2040年までに石炭火力発電を全廃するように提案していた。当然、石炭火力発電を主な電源とする途上国が受け入るわけもなかった。

本来なら、石炭火力発電もまた重要な発電手段である。技術革新によって温室効果ガスの排出を抑制することも可能だ。しかしヨーロッパ勢は、そうした技術の開発を進めるよりも、石炭火力そのものの削減に野心を燃やしている。その大きな理由は、ヨーロッパが石炭火力発電に代わる電源として原子力発電の拡充を目指していることにある。

言い換えれば、ヨーロッパ勢の多くは、「原子力発電の拡充を前提に、石炭火力発電の削減を主張している」わけだ。

では実際に、ヨーロッパの電源構成にはどのような特徴があるのだろうか。今回はヨーロッパの主要国に限定して、各国の電源構成を確認することで、彼らの目論見通り、石炭火力発電を削減することが可能なのかを考えてみたい。

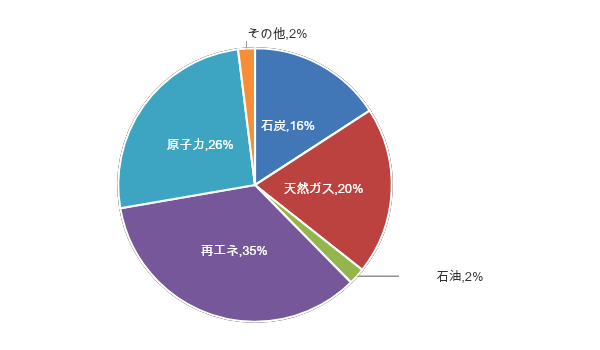

EU加盟27カ国全体の電源構成

出典:欧州連合統計局(Eurostat)

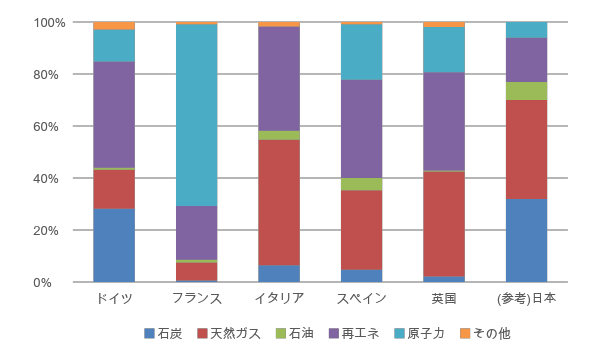

最初に欧州連合(EU)27カ国全体の2019年時点の電源構成を確認すると、最も比率が高いのが再エネの35%であり、ついで原子力が26%、天然ガスが20%、石炭が16%となっている(図表1)。とはいえ各国ごとにブレイクダウンして見ると、ヨーロッパ主要各国の電源構成がそれなりに多様であることが分かる(図表2)。

出典:Eurostat及び資源エネルギー庁

多様なヨーロッパ各国の電源構成

ドイツ ロシアからの天然ガスの安定供給が命綱

まずドイツを取り上げる。

再エネが電源構成の41%にも達しているドイツだが、石炭の割合も28%とEU主要国の中で最も高い。ドイツ西部のルール地方には豊富な石炭が埋蔵されており、これを用いて電力を安価に生産できたことが、ドイツの産業競争力の強さの一因だった。その石炭をヨーロッパ全体でどう使うかという発想が、EUの出発点でもある。

脱炭素化の流れを受けて、ドイツではメルケル前政権が石炭火力発電を2038年までに廃止する方針を示している。他方で、ドイツは2022年までの脱原発を目指していることから、天然ガスか再エネでの発電を増やすしか残された手段はない。ドイツにとってロシアからのパイプライン(ノルドストリーム2)による天然ガスの安定供給は、文字通りの命綱だ。

フランス 発電の7割以上を原子力に依存

続いてフランスだが、広く知られるようにフランスでは発電の7割以上を原子力に頼っている。フランスが原発依存度を高めた直接的なきっかけは、1970年代のオイルショックにある。不安定な原油価格に左右されないための手段を、フランスは原発に求めたのだ。フランスは現在、中央アジアやアフリカから核燃料となるウランを調達している。

イタリア 脱原発を実現したが、常に国内の電力供給が不足

イタリアは再エネの比率も40%と高いが、それ以上に天然ガスの高さ(48%)が目立つ。イタリアはチェルノブイリ原発事故(1986年)を受けて実施された国民投票により、ドイツに先駆けて脱原発を実現した。しかしそのために国内の電力供給が常に不足しており、フランスなどからその不足分を輸入する状況が常態化している。

スペイン 稼働している原発7基を2035年までに全廃する計画を公表

スペインの電力構成は現在、再エネと天然ガスを両輪に、それを原発が支えるといった構図。脱原発の観点からは、ある意味で理想的なエナジーミックスとなっている。しかしスペイン政府は2020年に、現状で稼働している原発7基を2035年までに全廃する計画を公表。国際エネルギー機関(IEA)から、勇み足だとして見直しを勧告されている。

イギリス 石炭火力発電は2%に過ぎない

最後にイギリス。EUから離脱したイギリスの電源構成はスペインに近く、再生可能エネルギーと天然ガスを発電の両輪とし、原子力でそれを補う構図だ。石炭火力発電が電源構成に占める割合は2%に過ぎず、石炭火力発電の全廃はある意味、容易だ。だからといって各国もイギリスと同様に石炭火力発電を全廃すべきだという主張は行き過ぎだろう。

再エネにも存在する「限界」

脱炭素化の観点に立てば、再エネは確かに理想的な発電手段だ。

しかし、再エネは万能どころか、いくつかの看過できない欠点がある。例えば、出力の不安定性はその最たるものだろう。2021年、ヨーロッパは深刻な電力不足に見舞われた。その大きな理由は、バルト海の洋上風力発電が天候に恵まれず不調だったためだ。

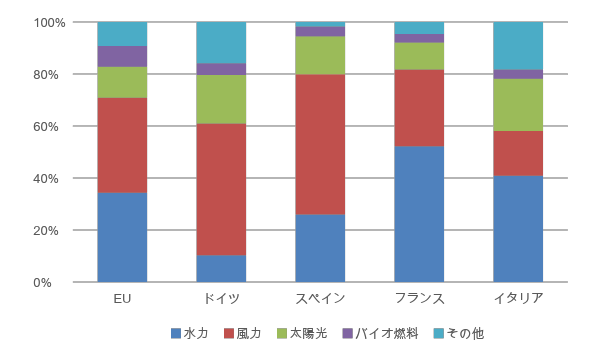

それに、再エネの構成(図表3)はそもそも地理的・気象的な条件に大きく左右される。風力発電は沿岸部にほぼ限定されるため、ドイツ(バルト海)やスペイン(大西洋)では比率が高いが、風が穏やかなフランスやイタリア(地中海)には適さない。反面、フランスやイタリアは山岳地帯を持つため水力の比率が高いが、ドイツやスペインでその普及は見込み難い。

太陽光の場合、南欧(地中海沿岸)のように安定して日が差すような場所でないと拡張のしようがない。冬に曇りがちな西欧や東欧では普及に限界があるし、まして厳冬である北欧ではそもそも取り得ない手段だ。

加えて生態系への影響も無視できない。風力発電ではバードストライク(風車に野鳥が接触して死んでしまうこと)のほか、その騒音が近隣住民のみならず野生動物にも悪影響を与えることが心配されている。

水力発電の場合、魚道を増設しても減水区間の発生は免れず、生態系への悪影響が懸念される。

太陽光にしてもそうだ。反射光や騒音の問題もあるし、寿命を終えたパネルをどう廃棄するかは、既に日本でも社会的な問題となっている。再エネにも限界があることを正しく踏まえないと、最適なエナジーミックスを模索することなどできない。

残された手段としての原子力発電

再生可能エネルギーの普及にも限界があること ── それは当のヨーロッパが最も強く認識していることだ。

フランスのマクロン大統領はCOP26直前の10月12日、国内で小型モジュール炉(SMR)と呼ばれる最新鋭の小型原発に10億ユーロ(約1300億円)を投資、また従来型の欧州加圧水型炉(EPR)も増設する。

原発で発電された電力はフランス国内だけではなく、ドイツやイタリアなど周辺国にも輸出される。環境立国スウェーデンでも保守派を中心に原発を見直す機運が高まる。それに中東欧諸国では今後10年で多くの原発の稼働が予定されている。

勿論、再生可能エネルギーがさらに導入できそうな国では、再生可能エネルギーによる発電が増えるだろう。しかしその野心的な脱炭素化目標を実現するには、前述のようなボトルネックを抱える再生可能エネルギーの普及だけでは限界がある。

中長期的な流れとして、ヨーロッパの主要国では脱炭素化を理由に「原発返り」が進むことになりそうだ。

懸念されるのはドイツの行方だ。

ドイツでは、12月に発足するショルツ新政権に参加する環境政党「同盟90/緑の党」が脱原発と再エネ普及を公約に掲げている。一方、同様に連立のパートナーであるドイツの自由民主党は原発の稼働を重視する。真逆の主張が拮抗する中で、ドイツではエネルギー政策が「決められない」事態に陥るかもしれない。

ドイツに先駆けて脱原発を果たしたイタリアも微妙な立場にある。脱原発を果たした以上、再稼働のハードルは非常に高い。とはいえ恒常的に不足する電力をフランスから「輸入」していれば、それが真の意味での「脱原発」かは、議論の余地がある。

いずれにせよ、脱炭素化の流れの中で原子力発電が注目を浴びていることだけは、間違いない事実だ。