野口悠紀雄 一橋大学名誉教授

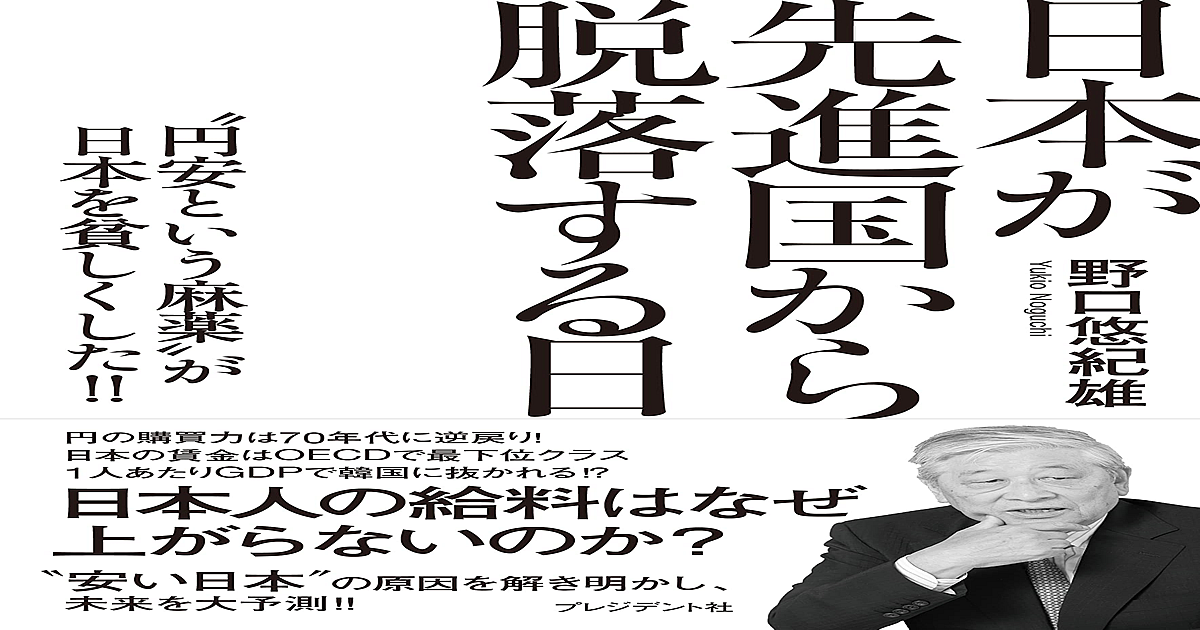

上場企業の2022年9月中間決算は、円安によって純利益が中間期として過去最高となる空前の増益となった。その一方で、日本人の賃金は約30年にわたって停滞を続け、実質賃金の伸び率はマイナスになっている。著書『日本が先進国から脱落する日』が岡倉天心記念賞を受賞した野口悠紀雄・一橋大学名誉教授が、日本企業の活力を奪った円安政策の問題点を指摘する――。

インフレがピークアウトしても、日本経済は復活しない

アメリカで発生したインフレを契機に、世界中にインフレが広まった。

FRB(アメリカ連邦準備制度理事会)が金利を急速に引き上げたためにドル高が生じ、各国の中央銀行もそれに対応して金利引き上げをせざるをえなくなった。

そうしたなかで日本銀行だけが金融緩和を継続しているので、円安が進み、輸入物価の高騰を通じて、国内物価が上昇している。

このような状況は、いつかは転機を迎えるだろう。

11月になってアメリカのインフレに鈍化の傾向が表れ、アメリカの金利利上げもスローダウンするのではないかという見通しが広がった。10月21日には一時1ドル=151円台にまでなった日本円も、11月11日には、一時138円台まで円高になるという動きが生じている。

しかし、インフレがピークアウトしても、日本経済の問題は解決されない。それは次の2つの点において顕著だ。

第一に、賃金が上がらない状態が続く。

第二に、著しく低下した日本企業の競争力を回復できない。

賃金が上がらない基本的な原因は企業の付加価値が増大しないことにあるので、第二の問題、つまり日本企業の劣化が本質的な問題だと考えることができる。

以下では、これまで約30年間にわたって続いた日本政府の過剰な介入が市場の適切な働きを阻害し、企業の活力を奪っていることを指摘したい。

円安で利益が上がるため、企業が技術開発を怠った

1990年代以降、中国の工業化に押されて、日本企業の衰退が顕著になった。それを救済するために行われたのが、円安政策である。とくに2003年以降、大規模な円安介入が行われた。

これによって、1990年代後半に壊滅的な状況に陥っていた日本の重厚長大産業、とくに鉄鋼業が復活した。

円安になれば、円建ての輸出額は増加する。したがって、企業の売り上げは増加する。他方で円建ての輸入額も増加するが、これは売り上げに転嫁され、最終的には消費者に転嫁される。したがって、企業の利益が増加することになる。

このように、円安によって安易に利益を増やせるため、日本企業は新しい技術を開発する努力を怠るようになったのだ。つまり、2000年代の日本製造業の復活は、見かけ上の復活であり、本当の復活ではなかった。これ以降、日本政府は継続的に円安政策を続けた。

2010年ごろの民主党政権も、円高になった為替レートを円安に誘導しようと、さまざまな努力を行った(ただし、成功しなかった)。そして、第2次安倍政権の下で、2013年4月に、異次元の金融緩和という大規模な金融緩和政策が導入された。

この政策の目的は消費者物価上昇率の引き上げとされたのだが、実際の目的は、円安だったと考えられる。つまり、国債を購入することによって長期金利を引き下げ、外国との(とくにアメリカとの)金利差を拡大し、それによって円安に導くことであった。

この目的は、ほぼ達成された。

なお、低金利政策の目的としては、円安の実現だけではなく、財政資金の調達コスト引き下げもあったと考えられる。これによって、国債に依存して財政資金を調達するのが容易になった。

そして、人気取りのバラマキ政策が行われた。これは、とくにコロナ禍において顕著に見られた。

ただし、同じことは、日本だけではなくアメリカでも行われた。また、異次元の金融緩和開始後に財政支出や国債発行額が顕著に増加したという現象も見られない。したがって、金利引き下げの主要な目的は、円安の実現にあったと考えるのが妥当だろう。

日銀はなぜ金融緩和をやめないのか?

本稿の冒頭で述べたように、アメリカの金利引き上げに対処して世界の中央銀行が競って金利を引き上げたなかで、日本銀行は金利の抑圧を続けている。

「日銀がなぜ政策転換をしないのか?」と問われることがあるが、金利引き下げによる円安が日銀のもともとの目的であったのだから、それを続けるのは当然ということになる。

しかも、円安によって利益を上げている企業がある。実際、上場企業の2022年9月中間決算は、円安によって空前の増益だ。純利益は、前年同期を約1割上回り、中間期として過去最高になる。

運賃が高止まりしているため、海運業では、円建ての利益が増加した。

商社も、資源・エネルギー高と円安のために、過去最高益を更新する企業が続出した。大手商社7社のうち6社が過去最高益を更新した。三菱商事は、原料炭や鉄鉱石などの価格上昇により、1兆300億円の利益を確保する。三井物産も、9800億円を見込む。増益要因のうち1080億円が円安効果だ。

非製造業全体では、純利益は30.1%の増加となった。

製造業でも円安を主因に、125社が業績予想を上方修正した。

トヨタ自動車では、円安のため、売上高が前年同期比14.4%増加して17兆7093億円に達し、過去最高を更新した。ただし、純利益は23.2%減の1兆1710億円、営業利益は34.7%減の1兆1414億円だ。これは、原材料価格の高騰などによる。

ここで重要なのは、以上は上場大企業だということだ。零細企業は原価高騰を転嫁できず、営業利益がマイナスになっている企業が多い。大企業と零細企業の差は、これまでもあったのだが、今回には、それがさらに明確な形で生じている。

購買力は2010年の58%にまで低下

現在の為替レートが適正なものかどうかを判断するためには、購買力平価を見るのがよい。

購買力平価には二つの種類がある。

第一は、ある時点の為替レートが適切なものであったと考えて、それ以外の時点の為替レートを評価するものだ。

例えば、ある時点で1ドル100円であり、これが何らかの理由で「適正な」為替レートだと判断されるとしよう。

つぎの年に、日本では物価や賃金が上昇せず、アメリカでは10%上昇したとする。仮に為替レートが1ドル100円のままであれば、日本人は1年前と同じものをアメリカで買うことができない。それができるようになるためには、円が10%増加して、1ドル90円程度になる必要がある。これが、前年を基準とした購買力平価だ。

仮に、現実の為替レートが1ドル120円であるとすれば、購買力平価に比べて、90÷120=75%だけ円安になっていることになる。これが、「実質為替レート」と呼ばれるものだ。そして、ドルだけでなく、さまざまな通貨との実質為替レートの加重平均を「実質実効為替レート」と呼ぶ。

このような購買力平価は、BIS(世界決済銀行)が計算している。2010年を基準とする円の実質実効為替レートは、2022年9月で57.95だ。つまり、購買力が2010年の57.95%にまで低下している。

適正な為替レートに比べて大きく円安

実質為替レートについてのもう一つの考えは、ある時点において世界中で「一物一価」が成立するような為替レートのことだ。これについては、OECDが計算を行っている。それによると、2021年における円の購買力平価は、1ドル=100.4円である。

同様の考えに基づいて、「ビッグマック指数」というものが計算されている。これは、ビックマックという一つの商品だけを取り出して、世界中で一物一価が成立するためには為替レートがどれだけになる必要があるかを計算し、実際の為替レートがそれとどのような比率になっているかを計算したものだ。

2022年7月の結果を見ると、日本のあるべき為替レートは1ドル=75.7円だ。実際のレートは1ドル=137.9円だったので、本来あるべき値の-45.1%でしかないということになる(この45.1が、日本の「ビッグマック指数」だ)。

このように、あるべき為替レートの評価の方法はいくつもある。どの方法をとったとしても、現在の現実の為替レートが本来あるべき値よりも大きく円安になっているということは共通している。

OECDの購買力平価と現実の為替レートと対照して見ると、長期的にはほぼ同一のトレンドで変動している。このことから考えれば、最近の為替レートは、政策によって本来あるべきレートから大きく円安になってしまっているということができる。

つまり、金融政策が為替レートという価格を大きく歪めており、本来あるべき値よりも大きく円安にしているのだ。

価格は適切な資源配分を実現するためのシグナルである。その中でも為替レートは重要なものだ。その価格を行き過ぎた金融緩和政策によって大きく歪めたために、日本の資源分配は大きく歪んでしまった。先に述べたように、技術革新が進まなくなってしまったことが、その最も重要な結果なのだ。

補助金依存体質になった日本の製造業

リーマンショック後ごろから、製造業の特定の業種に対して政府の補助策が行われるようになった。

企業救済を目的とする官製ファンドとして、2003年に経済産業省が主導して「産業再生機構」が作られた。これには、銀行や民間企業も出資した。このファンドは、2004年に、カネボウやダイエーの再建にかかわった。

09年には、「産業革新機構」が設立された。将来性がある企業や企業の重複事業をまとめることによって、産業に革新をもたらすのが目的とされた。

DRAMを製造するエルピーダメモリや、LSIを製造するルネサスエレクトロニクスなどが設立された。目的とされたのは業界再編成であったが、それに失敗しただけでなく、汚職をも生んだ。

その後、日立、ソニー、東芝の液晶事業を統合したジャパンディスプレイへの出資が行われた。シャープの再建も、ここが中心で進められてきた。しかし、いずれも失敗した。また、シャープやパナソニックの巨大工場建設に関しては、巨額の補助金が支出された。

さらに、2010~12年ごろの円高期には、地デジ移行によるテレビ受像機の新規需要創出策や、エコカー補助などの露骨な製造業救済策が行われた。

これらは、衰退した日本の製造業を政府が主導してまとめ、補助を与えることによって再生させようとするものであった。ただし現実には、それらは成功せず、巨額の赤字を生んで破綻したのだ。

補助が行われるのは産業が衰退した証

このような政策は、その後ますます増えている。

台湾の半導体ファウンドリーTSMCが熊本に建設する工場に対して、建設費8000億円のうち最大4670億円を国から補助金として支出することになった。

また2022年には、経済産業省が主導し、次世代半導体を量産する新会社Rapidus(ラピダス)が設立された。NTT、キオクシアなど複数の大手日本企業が出資を決めている。これに対して700億円の支援がなされる。

特定の産業に対して補助が行われるのは、その産業が衰退したことの証拠である。

第2次世界大戦期の日本においては、農業がそうした産業であった。政府は、米価支持や補助金を通じて、衰退産業であった農業を助けようとした。しかし、この結果、農業の生産性が上がったのではなく、片手間農業を促進することになり、農業の生産性がさらに低下した。

同様の過程が、いま製造業について進行中であると考えることができる。

岸田内閣は、賃金を上げられるか?

以上のような政策のなかで取り残されてきたのが労働者だ。

日本の賃金は、20年、30年の期間にわたって停滞を続けている。諸外国を見ると、ほとんどの国で、賃金は高い成長率で伸びている。日本の賃金だけが伸びていないのだ。

2021年秋以来の物価高騰に対しても、賃金が伸びない。その結果、実質賃金の伸び率がマイナスになっている。

こうした状況を改善すべく、岸田内閣は、「人への分配は、新しい資本主義を実現するための要です」とし、「公的価格の引き上げ、賃上げ税制に加え、中小企業等が適切に価格転嫁を行えるよう環境整備を進める」としている。

ただし、これまで政府が行ってきた賃金対策は、何の効果ももたらさなかった。

安倍内閣は、春闘に介入し、春闘賃上げ率を高めることによって、経済全体の賃上げを実現しようとした。それによって、確かに春闘賃上げ率は以前よりも高まったのだが、それが経済全般に広がることはなはかった。春闘の対象になっている労働者は経済全体のごく一部でしかないからだ。

安倍内閣が春闘に介入したのは、高度成長期において春闘賃上げ率が経済全体の賃上げ率の目安となり、それが中小企業に至るまで波及したという結果を再現しようとしたからだろう。

しかし、高度成長期と現在とでは、経済の構造が全く違う。高度成長期においては、企業の付加価値が年々増加していた。だから、政府のガイダンスがなくても賃金が上昇した。春闘は、その目安を提供していたに過ぎない。

現在の経済構造が高度成長期とは大きくなったことを考えれば、春闘に介入したところで賃上げが実現しないのは、当然のことだ。

安倍政権が行ったいまひとつの賃上げ政策は、賃上げ税制である。企業が賃上げを行った場合、法人税の税額控除を認めようというものだ。これも、岸田内閣に引き継がれた。しかし、これも成功しなかった。この制度は、ほとんど使われていない。

なぜ使われないのか? それは、法人税で税額控除しても、それだけでは企業が賃金を上げる十分なインセンティブにはならないからだ。結局のところ、これまでの政府の賃上げ政策が成功しなかったのは、賃金を上げるメカニズムについての正しい理解が欠けていたからだということになる。

賃金を上げるためには、企業の生産性を上げることが必要である。それをいかにして実現するかこそが重要なのだ。

岸田内閣が、これまでの賃上げ策を超える政策を打ち出すことができるか否かが、注目される。