ノーベル賞スティグリッツ氏「資本主義は民主主義を侵食」 世界共通の「最大リスク」とは(風傳媒 2025-11-18 15:28)

王秋燕(オウ・シュウエン)

『風傳媒(The Storm Media)』国際・両岸センター主任。長年にわたり国際ニュースを取材し、テクノロジー、経済、政治、軍事、そして両岸問題まで幅広くカバーしています。

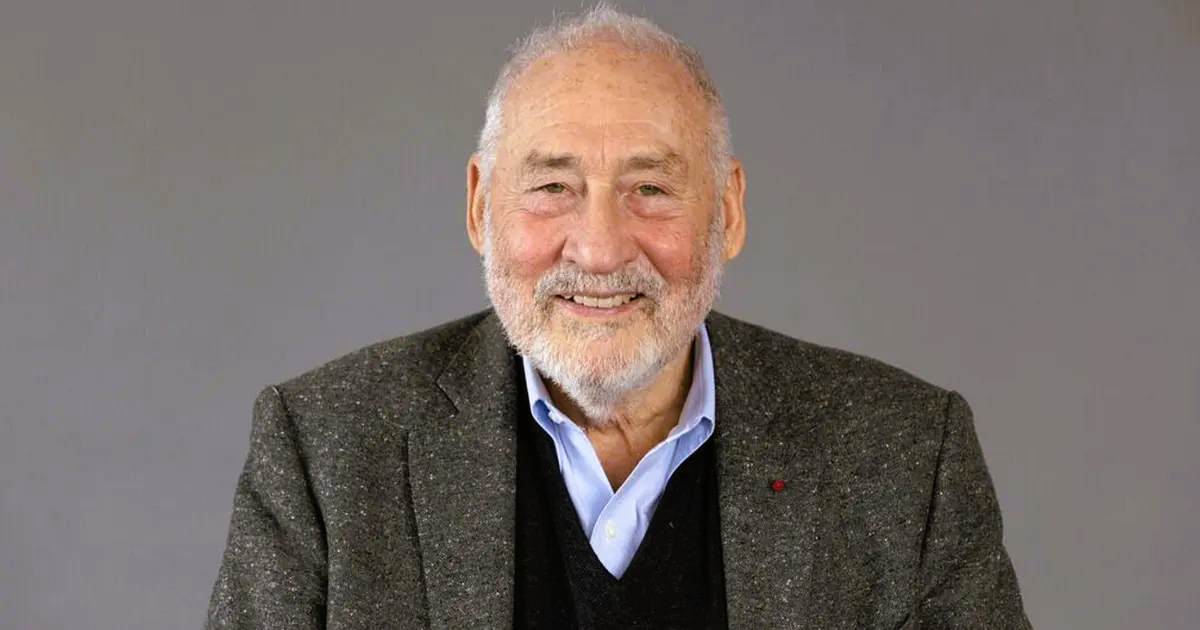

世界はいま、どの問題に最も深刻に向き合うべきなのか。ノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・スティグリッツ氏は、制御されない資本主義が民主主義の価値と正面から衝突しつつあると警鐘を鳴らし、拡大し続ける不平等こそが各国に共通する最大の圧力になっていると述べる。

スティグリッツ氏は2001年のノーベル経済学賞受賞者であり、世界銀行の上級副総裁兼チーフエコノミスト、米大統領経済諮問委員会(CEA)委員長などを歴任した。『日経アジア』は11月15日、彼のインタビュー記事を掲載。独占による競争の弱体化、企業や金融界の利益を優先する貿易協定、移民制限が物価上昇圧力を見えにくくしている点などを論じた。また新設の「国際不平等研究グループ(IPI)」の意義や、世界の準備通貨システムを再検討すべきだとの見方も示した。

資本主義と民主主義の緊張が高まっている

スティグリッツ氏は、資本主義は本質的に「自己利益と短期志向」に基づくのに対し、民主主義は「共同体と協力」を前提としていると指摘する。当初は補完関係にあると考えられていた両者だが、いまや乖離が顕著だという。

競争は資本主義の根幹であるにもかかわらず、独占的な力が積み上がることで競争は弱まり、経済力の集中が政治的不平等へと転化する。結果として民主主義そのものが侵食される危険が高まる。

彼が推進する国際不平等研究グループ(IPI)は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に近いモデルで運営され、不平等の原因を科学的に分析し、政策判断の基盤を提供しようとする取り組みだ。経済学界の議論は多様だが、富の極端な集中と不平等の悪化については、もはや否定できない趨勢となっている。

ニューヨークを覆う「負担可能性」の危機

ニューヨーク市長選でマムダニ氏が提案した家賃凍結と税率引き上げの政策について、スティグリッツ氏は概ね支持を示す。賃金と生活費の乖離が、市民の根底的な不安である「生活の負担可能性」を深刻化させているためだ。

入居者は家族や地域の事情から簡単には移動できず、家主は強い市場支配力を持つ。この構造のもと、家賃安定化策はテナントを急激な負担増から守る役割を果たすと説明する。

企業界に根強い「再分配や規制は成長を阻害する」という主張に対しては、より平等な政策が生産性の高い労働力を生み、経済成長にも好影響を与えることは政策研究で繰り返し示されていると反論する。

トランプ大統領(Donald Trump)が関税や移民制限を用いて「米国は搾取されている」と訴える背景について、スティグリッツ氏は、長年停滞した収入や健康格差への不満が外部への責任転嫁につながりやすいと指摘する。しかし米国が直面している本質的な課題は、独占、医療制度、教育制度、労働移動性などの構造的問題にあるという。

また高関税や移民制限が直ちにインフレを引き起こさなかったのは、米国の多くの産業――農業、建設、医療、飲食業など――が移民労働に依存しており、労働力が縮小すれば賃金と物価が押し上げられる構造にあるためだと説明する。

現在の投資はAI、データセンター、エネルギー分野に集中しており、マクロ統計を支えているが、バブル形成のリスクも伴う。金利引き下げでは労働供給を増やすことも、レアアースの供給制約を解消することもできず、景気の構造的な減速に対処しきれないとみる。

TPPからドルの地位まで 世界経済の再編が進む

スティグリッツ氏は「自由貿易と規制された貿易は異なる」と強調する。TPP(環太平洋経済連携協定)の米国案でジェネリック医薬品の入手が制限されていたのは、大手製薬企業の利益を反映したものだ。米国離脱後、アジア諸国が該当条項を削除したことで、より一貫性と公平性を持つ協定になったと評価している。

ドルの準備通貨としての地位については、長期的には使用比率が低下すると予測する。ユーロがより信頼を獲得すれば、ドルの役割はさらに弱まる可能性がある。ただし日本は規模が小さく、中国は制約が多く、欧州は信頼不足のため、各国は金や他の資産を買い増している。特に中国の動きが顕著だという。

戦後のブレトン・ウッズ体制を代替する仕組みが必要かとの問いに対しては、「選択肢はある」と答える。スティグリッツ氏は2008年の金融危機後、国連報告書の中で世界備蓄システムの可能性を提言しており、ケインズが構想した「バンコール(Bancor)」も依然として参考になり得ると話している。

編集:田中佳奈

世界を、台湾から読む⇒風傳媒日本語版X:@stormmedia_jp (関連記事: 2025年ノーベル経済学賞》「革新主導の経済成長」を解明 モキール氏、アジオン氏、ハウイット氏の3人に | 関連記事をもっと読む )