長野県民のほとんどが歌えるとテレビ・雑誌で話題 「分県」を止めた県歌「信濃の国」の魅力とナゾ(産経新聞 2017/8/28 14:00)

全国4番目の面積を誇る長野県(ちなみに1位は北海道、2位岩手県、3位福島県)。県都・長野市と松本市が古くからライバル関係にあり、南部の飯田市は中京圏の影響を多大に受けるなど、文化圏は幾多にわたる。しかし、そんな逆風をもろともせず、県民の気持ちを一つにしているのが県歌「信濃の国」だ。県民を魅了してやまない県歌の謎を追った。(長野支局 三宅真太郎)

長野市の玄関口、JR長野駅の新幹線ホームでは、「信濃の国」の発車メロディーが旅立つ人を送る。出張や帰省で信州を離れる際に、県民の多くはこのメロディーを聞き、哀愁さえ感じているのではあるまいか。

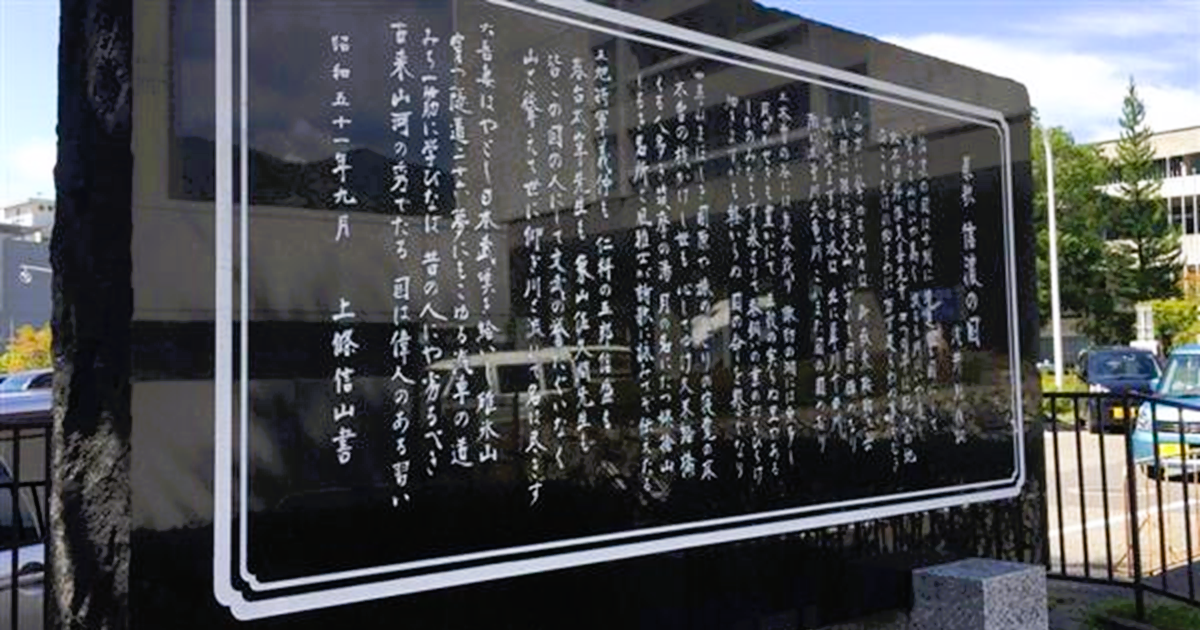

県庁前には、「信濃の国」の歌詞を刻んだ石碑が置かれる。カラオケでも人気の曲で、宴会の場で耳にする機会も多い。

「信濃の国は十州に」という歌い出しは「信濃の国が10の国(越後、飛騨、美濃など)と接している」という意味。曲中には県内各地の山川、盆地の名前が登場し、県土は広大でも県民の心は一つだと内外に伝えている。

ほとんどの長野県民は県歌「信濃の国」を歌える-。最近ではテレビ番組や雑誌などでも取り上げられるようになり、こんな説が一般常識として広く知られている。県が平成27年に実施した県政モニターアンケートによると、「信濃の国」を部分的にも含めて「歌える」とした回答は90・7%に上り、歌えないが「メロディーは知っている」との回答も含めると認知度は98・1%に達した。

県県民広報課の担当者は「誇りを持てる数字だが、歌えない人が1割もいるのが悔しいですね」と真顔で話す。

「たった1割ではないか」と、広報担当の発言に戸惑うのは、県外者の見立てであって、県民にとっては「されど1割」の事実が問題なのだろう。「信濃の国」への思いが透けるではないか。

「信濃の国」は、明治32年に県師範学校(現在の信州大学)教諭の浅井洌(きよし)氏が作詞し、翌年に同僚の北村季晴氏が曲をつけて完成。学校現場を中心に歌い継がれるようになった。

現在の長野県は「信濃国」と呼ばれる行政区分だったが、明治4年の廃藩置県で県の北部が長野県、南部が筑摩県と別れた。その後、松本に置かれた筑摩県庁が焼失したのを機会に「合県」が行われ、北部の長野県に統一された。このとき以降、県民の意識には「移庁論」「分県論」がくすぶっているとされる。

ことのほか、県庁舎の一部が焼失した際にわき起こった昭和23年の「分県論」は深刻だった。なにせ県議会特別委員会が「分県案」を可決したほどだ。

だがこのとき、今に語り継がれるエピソードが起きる。本会議に上程された「分県案」の採決直前に、傍聴席で「信濃の国」の大合唱が始まった。議場はどこかの劇場のような雰囲気になったのは疑いない。

「全国都道府県の歌・市の歌」(東京堂出版)などの著書がある中山裕一郎・信州大学名誉教授(音楽教育学)によれば、全国の都道府県のうち44の都道府県には公式の都道府県歌がある。県歌の多くは、郷土愛を醸成しようと作られたものだが、大半は浸透していないという。

中山教授は、「信濃の国」がこれほど浸透していることについて「まれなケース」と言い切る。県内全域の自然や産業、名所旧跡、偉人が歌詞に盛り込まれたことで、「県民の共同意識を醸成し、広く受け入れられたのではないか」とみている。

ともすれば、広い県土に根付く地域主義が進行し「分県」しかねない長野県ならではの風土を、「信濃の国」が一つのまとまりにしている。

100年超の時を越えて県民に愛唱されるにはそれなりの事情がある。平成30年には県歌に制定されて50周年。この先ずっと愛唱されるに違いない。