なぜ日本の賃金は上がらないのか(Forbes JAPAN 2022/11/11 09:00)

伊藤隆敏

先月のコラムで、「安い日本」について説明した。為替レートで調整した日本と外国の物価をあらわす実質実効為替レートでみると、日本の物価は、1970年代初めの水準まで下落している。実質実効為替レートで円安になると、日本人が外国へ行ったときに、物やサービスの値段が何でも高く感じる、つまり貧乏になった、と感じる。一方、日本を訪問する外国人からみると、外食、ホテル宿泊、投資対象の不動産、何でも安く感じる。

そもそも物価が安くなることは、生活費が安くなるからよいことではないか、という考えもあるかもしれない。しかし、外国に比べてどんどん日本の(為替レート調整後の)物価が安くなっていくのは、実は日本経済の構造的な問題を示唆している。物価(モノ、サービス、家賃)が安い、ということは、高い値段を払う日本人が減ってきているということだ。つまり消費財の需要が弱い。そして、それは労働者には、「これまで賃金が上がってこなかった、これからも上がらないだろう」という諦めしかないことの表れだ。

日本の実質賃金指数(全産業、現金給与額平均、年度平均)は、1996年にピークを打ち、それ以降は漸減している。2001年度には、97年のレベルまで落ちてきている。もちろん、最近10年は、低賃金の非正規労働者数が増加してきているので、「平均」が下がる原因になっている、という指摘は正しいが、その貢献度は一時的であり、それほど大きくない。正規労働者の賃金がそもそも上がっていないのだ。

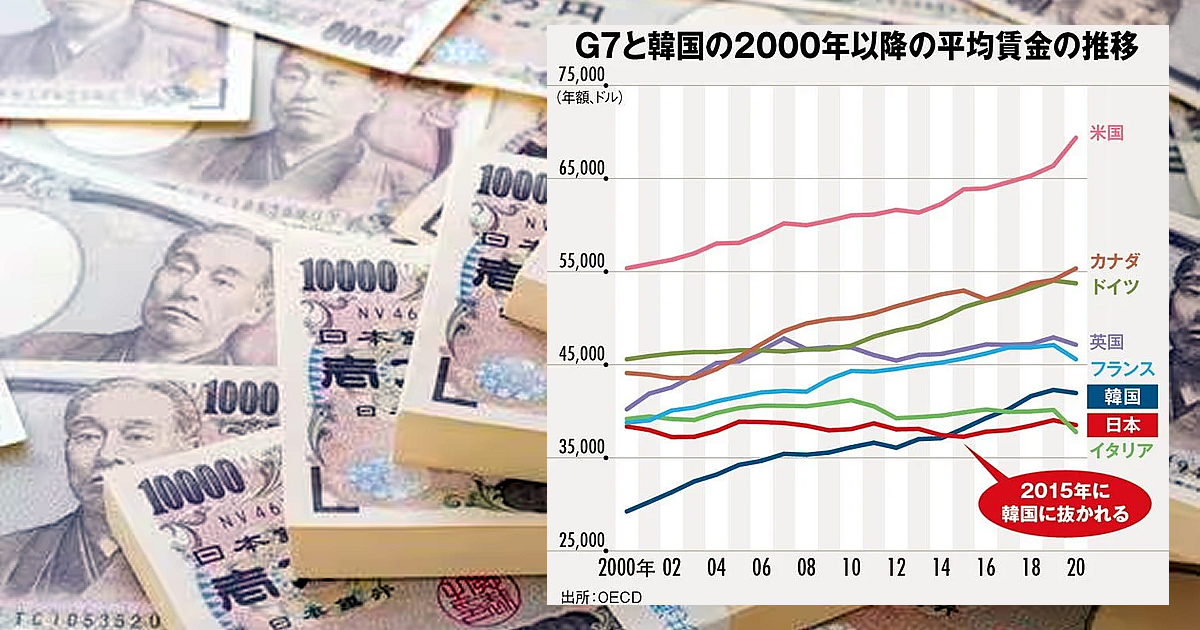

経済協力開発機構(OECD)によると、日本の平均賃金(PPP為替レートで換算比較)のランクは、世界12位(1990年)、17位(2000年)、21位(2010年)、22位(2020年)と急落してきた。2020年では、欧米の先進国のみならず、韓国、スロベニアよりも下位に甘んじている。この30年間で賃金に関しては、日本は新興市場国のレベルに成り下がったといえる。

では、なぜ日本の賃金は上がらないのか。理由はいくつか考えられる。第一の仮説は、賃金交渉力がないために労働者は不当に安い賃金で働かされているという仮説である。上場企業の3分の1は史上最高益を上げているのに、賃金は引き上げが最大でも3%という現状はおかしい。雇用重視で賃上げを要求しない弱腰の労働組合の交渉力は弱く、大企業においても大幅な賃金上昇が実現してこなかった。もしこの仮説が正しければ、最低賃金の大幅な引き上げはもちろんのこと、政府や経団連が音頭をとって、賃上げを実現することが適切になる。

第二の仮説では、労働者の低賃金は低生産性を反映していると考える。低生産性の理由はいくつか考えられる。最大の要因は、日本の大企業が、海外での生産子会社(工場建設)や、海外での販売子会社を積極的に展開してきたことにある。新規の設備投資は海外のほうが多くなっている。そうすると新規投資で可能となる生産現場の生産性向上も海外のほうが大きい。人口減少や所得(賃金)の停滞を考えると国内のマーケットは縮小するので、投資を控え、国内の労働生産性は低迷する。

第三の説明は、すべての産業でデジタル化、IT化が進展するなかで、IT人材を育成することを、大学も産業界も怠ってしまったことがあげられる。(海外に比べて)高齢な日本の経営者が、デジタル化のポテンシャルを見抜けなかったこともある。さまざまな分野でIT化を取り入れる必要があるなかで、旧態依然のタコツボ的学部制度に縛られた日本の大学では、基礎研究はおろか、複数分野を同時に学習・研究することが難しい。海外の大学との交換留学制度の利用も、海外の先進国にははるかに及ばない。

第四に、それでも日本には優秀な、国際人材は出てくるのだが、年功序列の昇進、給与体系に縛られる日本企業は、そうした人材を生かしきれず、(外資系あるいは)海外への頭脳流出につながることも多い。

このように考えると、上がらない日本の賃金問題の根は深い。理由がわかれば解決策は見えてくるが、その実行には、産業界の大きな決断とそれを支持する政治力が必要だ。

◇

伊藤隆敏 コロンビア大学教授・政策研究大学院大学客員教授。

一橋大学経済学部卒業、ハーバード大学経済学博士(Ph.D取得)。1991年一橋大学教授、2002〜14年東京大学教授。近著に、『Managing CurrencyRisk』(共著、2019年度・第62回日経・経済図書文化賞受賞)、『The Japanese Economy』(2ndEdition、共著)。