高市首相は「財政健全化」をどう考えてる? 総裁選で訴えていた「純債務残高の対GDP比」って何のこと?

高市首相は「財政健全化」をどう考えてる? 総裁選で訴えていた「純債務残高の対GDP比」って何のこと?(東京新聞 2025年10月30日 06時00分)

〈点検サナエノミクス〉①積極財政と規律=全6回

高市早苗首相は物価高対策を最重要課題に掲げています。「責任ある積極財政」の下、ガソリンや軽油の暫定税率廃止など、巨額予算を伴う政策が並びます。財政規律は守られるのでしょうか。高市氏の経済政策「サナエノミクス」を点検します。(山中正義)

所信表明では従来の政府の考えを踏襲

高市氏は積極財政を進める方針です。

A 24日の所信表明演説で、高市氏は戦略的な財政出動を起点とした好循環を目指すと強調しました。ただ、日本は1990年代以降、少子高齢化に伴う社会保障費の増大や、度重なる経済危機への対応などで借金が増大。歯止めをかけるべく、政府は財政健全化目標を掲げてきました。

高市氏の財政健全化の考え方は。

A 所信表明では「政府債務残高の対国内総生産(GDP)比を引き下げていく」と、従来の政府の考えを踏襲しました。国の経済規模に対する借金の割合を示す「債務残高対GDP比」は財政の健全性を示す国際的な指標です。ただ、高市氏は自民党総裁選で「純債務残高」の対GDP比を重視し、こちらを引き下げると訴えました。

数字が独り歩きしない冷静な議論が必要

債務残高と純債務残高は違うのですか。

A 歳入不足を補うために発行した国債などの借金総額が債務残高です。一方、純債務残高は、債務残高から政府の現預金や有価証券などの金融資産を差し引いたものです。国際通貨基金(IMF)によると、2023年の債務残高対GDP比は240%で、172カ国・地域中で最悪。純債務残高では136%に下がるものの、84カ国・地域中で最下位です。どちらの指標でも状況は同じです。

ところが、高市氏は10月9日のテレビ番組で、経済協力開発機構(OECD)公表とみられる2024年のデータを基に、純債務残高対GDP比は「86.7%」と述べ、米国やイタリアを下回るとの認識を示しました。他国より良い財政指標を示すことで、積極的に財政出動できるとの思いがにじみます。

OECDデータではなぜ下がるのですか。

A 債務から差し引く金融資産に年金積立金などを含めるためです。運用規模が世界最大級の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の資産を差し引けば、見かけの債務は減ります。ただ、現実的に年金資産を借金返済に使うことは難しく、財政健全化指標として不適切との見方もあります

ほかに注意点はありますか。

A 第一生命経済研究所の星野卓也氏によると、純債務残高は時価と簿価のどちらで評価するかでも変わります。例えば時価では、円安になれば海外に保有する資産額が膨らみ、純債務残高は改善します。星野氏は「純債務と言っても定義はいろいろ。定義はしっかりした方がいい」と指摘します。数字が独り歩きしない冷静な議論が必要です。

高市早苗首相が導入を図る「給付付き税額控除」のメリットは誰に? 「実現まで数年」…なぜすぐできない?

高市早苗首相が導入を図る「給付付き税額控除」のメリットは誰に? 「実現まで数年」…なぜすぐできない?(東京新聞 2025年10月31日 06時00分)

〈点検サナエノミクス〉②給付付き税額控除=全6回

高市早苗首相の経済政策「サナエノミクス」を点検する連載第2回。首相は中低所得者向けの「給付付き税額控除」の導入を目指しています。制度の仕組みや課題を解説します。(高田みのり)

欧米諸国では政策目的に応じて導入

どんな制度ですか。

A 国民の所得を把握した上で、その多寡に応じて減税と給付を組み合わせる制度のことです。所得税の納税額から一定額を差し引き(控除)、引き切れない分を給付で補います。欧米諸国では子育て支援や就労促進、消費税の負担軽減など、各国の政策目的に応じて導入されています。

具体的には。

A たとえば、10万円の給付付き税額控除が実施されると、所得税が10万円の人は納税額が0円になり、所得税5万円の人は納税額が0円になった上で5万円が給付されます。所得税の負担がない非課税世帯は10万円の給付が受け取れます。

最大の課題は「所得の捕捉」の手段

導入に向けた議論はどうなっていますか。

A 政策目的や詳しい制度設計は今後議論され、実現までは「数年単位」(高市氏)を要するとの見通しです。ただ、高市氏は「中低所得者にメリットがある」と話しており、所得が多くない家庭への支援が念頭にあるようです。

導入に向けた最大の課題は何でしょうか。

A どうやって「所得の捕捉」を行うかです。公平・適正な控除や給付の土台は、所得をきちんと把握できることが条件です。しかし、自分で確定申告をしている割合が国民の5人に1人にとどまる日本では、現状、国が個人の所得を迅速かつ正確に把握する仕組みがありません。国や自治体が持つ個人の所得情報などとの連携も必要になりますが、金融口座の中身まで国に把握されることを良しとするかどうかも議論になりそうです。

自治体の事務負担や財源も論点に

その他の課題はありますか。

A 所得捕捉を実施する際にかかるシステムの整備費用や、減税と並行で進む給付の事務負担の問題があります。コロナ禍などで現金給付が実施されるたび、業務を担う自治体は悲鳴を上げていました。事務をスムーズにするための、マイナンバーにひも付けた「公金受取口座」の登録者数も伸び悩んでいます。

また、制度が具体化すれば財源の議論も避けられません。中低所得者に給付をする分、高所得者が負担を求められる可能性もあります。

50年以上続いた「暫定税率」…ガソリン・軽油、ようやく廃止へ どこまで物価高対策になる? 効果の試算は

50年以上続いた「暫定税率」…ガソリン・軽油、ようやく廃止へ どこまで物価高対策になる? 効果の試算は(東京新聞 2025年11月1日 06時00分)

〈点検サナエノミクス〉③暫定税率廃止=全6回

自民、立憲民主、日本維新の会、国民民主、公明、共産の与野党6党は31日、ガソリン税と軽油引取税の暫定税率廃止で大筋合意しました。暫定税率廃止は、高市早苗首相も掲げた物価高対策です。基本や課題を解説します。(山中正義)

2010年に廃止されたはずなのに「暫定」が続き

暫定税率とは。

A 道路の整備費を賄うために1970年代に創設されました。ガソリンは1リットル当たり25.1円、軽油は17.1円がそれぞれ本来の税率に上乗せされています。当初は一時的な措置(暫定)とされ、2010年に廃止されましたが、「当分の間税率」と名前を変えて今も残っています。

廃止に向けた最近の経過は。

A 物価高を受けて、手取り増を訴える国民民主党を筆頭として野党が減税論を訴えたことが引き金になりました。参院選後に与野党がガソリンの暫定税率を年内に廃止することで合意し、野党7党が11月1日から廃止する法案を国会に提出しました。ただ、与野党による協議は、廃止に伴う税収減を補う代替財源を巡って議論が停滞し、11月廃止に間に合いませんでした。

ガソリンは年内、軽油は来年4月廃止で合意

10月の高市政権発足後の展開は。

A 高市氏は10月24日の所信表明演説でガソリンは「今国会での廃止法案の成立を期す」とし、軽油も「早期の廃止を目指す」と述べました。自民は当初、越年も視野に入れましたが、野党側は「公党間の合意を破るやり方は容認できない」と反発。与党側が譲歩し、ガソリンは年内に廃止し、軽油も来年4月1日の廃止で合意しました。

暫定税率廃止の経済効果は。

A 自動車利用者らの負担軽減になります。ただ、恩恵は車の利用が多い地方で大きく、東京など都市部で小さくなります。2人以上世帯では年7600円程度の負担減といった試算もあります。

経済産業省によると、10月27日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均価格は、補助金(1リットル10円)による引き下げ後で173.5円。暫定税率廃止で158円程度まで下がる計算です。軽油はトラック業界やディーゼルエンジン車の利用者に恩恵が及びます。

廃止でCO2排出量が増加するとの試算も

今後の課題は。

A 税収減や安定財源の確保のほか、環境への配慮も見逃せません。ガソリン価格が下がれば、消費が増えて脱炭素に逆行しかねません。国立環境研究所は、暫定税率廃止によって2030年に610万トンの二酸化炭素(CO2)排出量が増加すると試算します。今回の与野党合意でも「CO2削減目標との関係にも留意」と記され、脱炭素の観点も含めた議論が必要です。

「年収の壁」が可動式に? 高市首相が検討を始めた「物価に連動して引き上げ」なら何がどう変わるのか

「年収の壁」が可動式に? 高市首相が検討を始めた「物価に連動して引き上げ」なら何がどう変わるのか(東京新聞 2025年11月3日 06時00分)

〈点検サナエノミクス〉④年収の壁=全6回

高市早苗首相が、いわゆる「年収の壁」の引き上げに意欲を見せています。従来の103万円から今春に160万円となりましたが、高市氏は「物価に連動した形でさらに引き上げる」と検討を指示しました。どう変わるのでしょうか。(高田みのり)

そもそも年収の壁とは何ですか。

A 所得税の課税最低限、つまり「所得税が発生する年収ライン」を指します。収入がこのラインを越え、税金負担が増えることを懸念して働き控えにつながっているとして「壁」に例えられてきました。

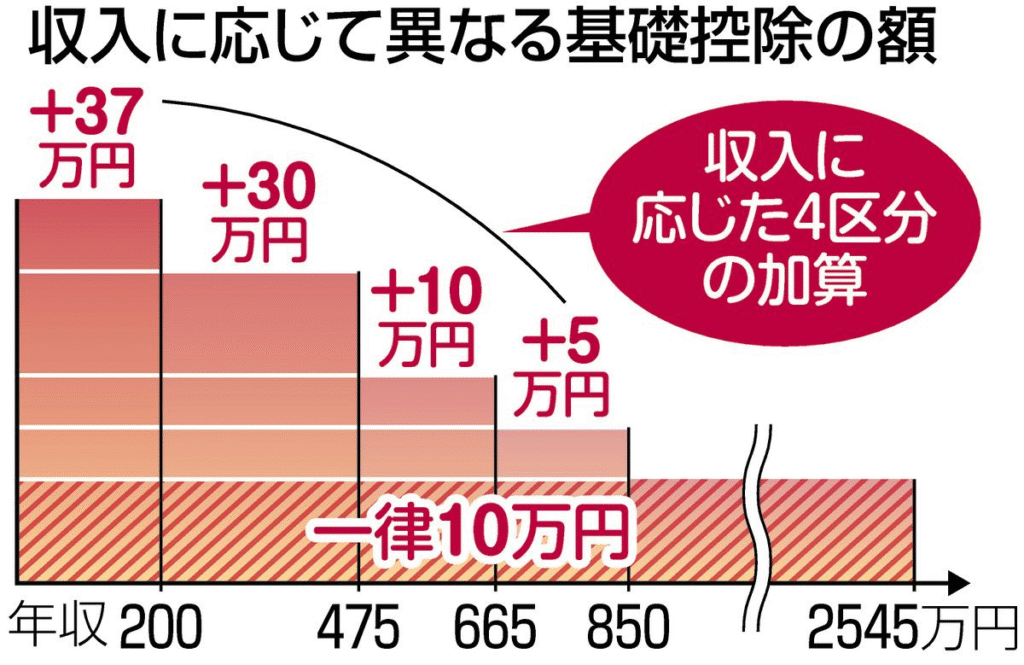

103万円の根拠は。

A 必要最低限の生活費として非課税になる基礎控除(48万円)と、労働者の必要経費分とみなして非課税とする給与所得控除(55万円)の合計です。2025年度税制改正では、二つの控除をそれぞれ10万円ずつ上げました。さらに年収850万円以下を対象に、基礎控除を4段階で加算して、「壁」は160万円になりました。

高市氏は「物価に連動させる形で引き上げる」と言っています。

A 具体的には決まっていません。ただ米国は課税最低限にあたる金額がインフレ率と連動しています。米内国歳入庁が10月に公表した2026年度の課税最低限は、単身者などが1万6100ドル(約246万円)、夫婦合算申告で3万2200ドル(同492万円)。いずれも2025年度比で2.2%増でした。

引き上げに向けて想定される課題は。

A まず、どの物価指標に連動させるのかという点です。例えば、生活実感に近いものの天候などに左右されやすい生鮮食品などを反映した指標は、短期的な変動が大きい傾向にあります。連動させると、時期によって控除額が増減しかねません。

また、反対にデフレで物価が下がった場合、基礎控除を引き下げるのかどうかも議論になりそうです。一般的にデフレ時は景気が悪いため、基礎控除を機械的に引き下げると、不景気なのに家計の手取りが減るおそれがあります。

財政負担の問題もあります。103万円から160万円としたことに伴う税収減は年約1兆2000億円ほど。国民民主党が主張する178万円へ引き上げた場合、政府は国・地方で年約7兆〜8兆円の税収減になると試算しており、財源確保が課題となります。

高市首相が訴える国産エネルギーへの注力とは? 次世代技術への取り組みや、現状の太陽光発電はどうなる?

高市首相が訴える国産エネルギーへの注力とは? 次世代技術への取り組みや、現状の太陽光発電はどうなる?(東京新聞 2025年11月4日 06時00分)

〈点検サナエノミクス〉⑤エネルギー政策=全6回

高市早苗首相は「エネルギー自給率100%」を目指し、原子力発電やペロブスカイト太陽電池などの国産エネルギーに力を入れる方針を示しています。どのような政策を進めるのでしょうか。(砂本紅年)

高市氏のエネルギー政策の考え方は。

A 経済安全保障戦略の一環として位置付け、自民党総裁選の出馬会見では「化石燃料を頼って国富を流出させたり、資源国に頭を下げる外交を終わらせたい」と述べました。2023年度の日本のエネルギー自給率は15.3%。自給率向上に向け、岸田文雄政権から続く原子力の「最大限活用」を進める構えです。既存原発の再稼働や、新増設を後押しするとみられますが、地元同意や新規制基準への対応など、ハードルが高いのが現状です。

所信表明では次世代革新炉の早期実現を目指すと言及しました。

A 次世代革新炉は、新たな仕組みを取り入れた原子炉で、既設の軽水炉をベースに安全性を高めた「革新軽水炉」、炉心が小さい「小型モジュール炉」、核融合反応から熱を得る「核融合炉」などがあります。ただ、多くはまだ技術が確立されておらず、実用化まで10年単位の時間を要しそうです。巨額の建設コストに対し採算が不透明といった課題もあります。

ペロブスカイト太陽電池とは何ですか。

A 日本発の次世代太陽電池です。折り曲げ可能なフィルム状に加工でき、低コストで製造できます。政府は2040年度に累計で20ギガワットの量産体制を目指して国産化を支援していますが、本格導入はこれからです。

現在、市場に出回っている太陽光パネルの大半は中国製です。高市氏は総裁選で「これ以上、私たちの美しい国土を外国製の太陽光パネルで埋め尽くすことには猛反対」と訴えました。大規模太陽光発電所(メガソーラー)の規制を強化し、中国依存から脱却を図る狙いです。ただ、足元で太陽光発電の普及が後退する可能性があります。

注目される案件は。

A トランプ関税を巡る日米交渉などを契機に、米北部アラスカ州の液化天然ガス(LNG)プロジェクトへの関心を示す企業が増えています。経済産業相は、関税交渉を担った赤沢亮正氏。国際大の橘川武郎学長は「(課題の多い)原発は言われるほど進まず、LNGシフトなどが進む可能性がある」とみています。

「労働時間規制の緩和」なぜ動き始めた? 高市首相が検討を指示 現行制度と労使の議論の行方は

「労働時間規制の緩和」なぜ動き始めた? 高市首相が検討を指示 現行制度と労使の議論の行方は(東京新聞 2025年11月5日 06時00分)

〈点検サナエノミクス〉⑥労働規制の緩和=全6回

高市早苗首相が、上野賢一郎厚生労働相に「労働時間規制の緩和の検討」を指示しました。厚生労働省の審議会の分科会では、1月から労使らが労働基準法などの見直しを検討しており、議論の行方が注目されています。(畑間香織)

自民党公約に書かれた「働きたい改革」

高市首相が指示を出したのはなぜですか。

A 人手不足を背景に経済界から労働時間の規制緩和を求める声が出ていました。自民党は参院選の公約に「個人の意欲と能力を最大限活(い)かせる社会を実現するため、『働きたい改革』を推進」と掲げ、高市首相も総裁選公約に「労働時間規制につき、心身の健康維持と従業者の選択を前提に緩和」と明記。こうした流れでの指示とみられます。

労働時間の規制は今どうなっていますか。

A 労働基準法は、労働時間の上限を1日8時間、1週40時間と定めます。法律の上限を超えて働かせるには、労使が時間外労働(残業)の協定を結ぶ必要があります。2019年度から順次施行した「働き方改革関連法」は、残業に罰則付きの上限規制を設定。法律による残業の上限規制を、突発的な業務が生じたなど特別な事情でも、複数月平均80時間などにしました。

全ての人に適用されるのですか。

A 例外があります。実際の労働時間に関係なく一定の時間働いたと見なして賃金を払う「裁量労働制」や、労働時間規制を外す「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)などの制度で働く人です。裁量労働制は、経営計画を立てる人ら企画業務型のほか、専門業務型で20種。高プロは5種と限定されています。

経営側「国際競争力」 労働者側は「むしろ厳格化を」

審議会での議論はどうなっていますか。

A 働き方改革関連法は施行5年後での見直しを定めており、分科会で労使の委員と有識者が議論しています。経営者側の委員は「柔軟に働ける環境を整備しないと国際競争力が低下することを危惧する」と、裁量労働制の拡大のため労使間で対象を決める仕組みを求めています。一方、労働者側は「通常の労働時間規制適用から逸脱するものは厳格化は当たり前」と対象拡大に反対しています。

過労死弁護団全国連絡会議幹事長の玉木一成弁護士は「国のトップが規制緩和の方向性を指示しているので、審議会の議論が影響を受ける恐れがある」と懸念を示します。