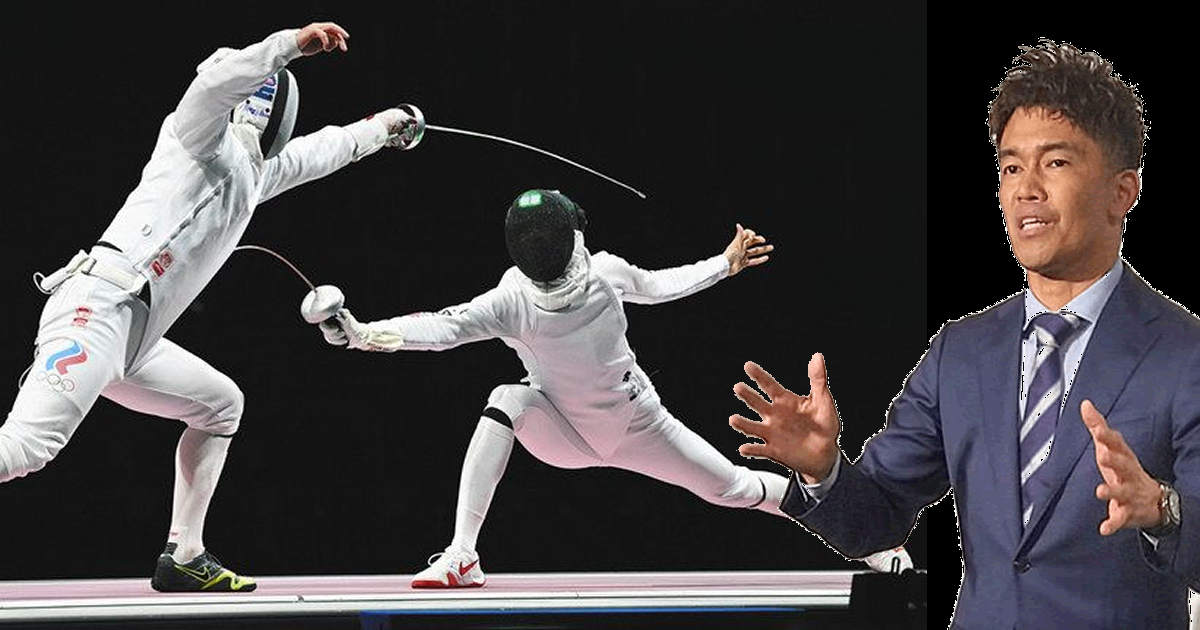

文春砲炸裂のフェンシング合宿、「筋違い批判」に反論の武井壮会長にエールを(DIAMONDonline 2022.7.6 3:32)

小林信也:作家・スポーツライター

フェンシング日本代表合宿に“文春砲” 助成金の申請が見送りに

フェンシング・エペ日本代表合宿が「当初の予定と異なるレジャー中心の合宿だった」と週刊文春に報じられ、他のメディアも追随してこれを非難した。

これに対し、日本フェンシング協会の武井壮会長が謝罪会見を開くものと推測されていた。だが、7月2日の理事会で協議した後、囲み取材に応じた武井会長は、「長期遠征の合間のリフレッシュ目的だったとして、合宿内容自体には『最初に抱いた印象とは違う。単なる遊びではなかった』と理解を示した」と報じられた(日刊スポーツ)。同紙によれば、「助成金203万2905円(15人分)の申請の見送りを決議したと報告。選手とコーチの家族計4人が同行していたことについては『不適切だった』と謝罪した」という。

私は「武井会長、謝らないで!」と思っていたので、一部謝罪はしたものの、合宿の意義や目的を協会の立場で堂々と肯定した今回の姿勢には拍手を送る。

合宿ではリフレッシュしてはいけないのか? 今回の問題の「本質」とは

選手とコーチが、合宿中にリフレッシュするためプールで過ごして何がいけないのか? 合宿に家族が同行したらいけないのか?

プロ野球の春季キャンプは今も単身参加だが、メジャーリーグでは家族同伴が当たり前だ。30年以上前、メジャーのキャンプに行ったとき、練習が終わる頃、選手の妻と子どもが選手を迎えに来て、一緒に帰る姿に目を丸くした。けれど、考えてみれば、結婚している選手の家族を引き裂き、約1カ月も家族離散を強いる非人道的な日本の野球界こそおかしいと気付かされた。ところが、日本は今も変わっていない。

その思い込みが全てのスポーツに適用されている。「厳しい練習に打ち込む期間、家族は邪魔な存在で、ストイックにトレーニングしなければ罪だ」という思い込みが根強いから、今回の報道も多くの怒りを誘発したのではないだろうか。

もちろん、週刊文春が切り札としてにおわせているのはコーチと選手の不倫関係だが、そのことで今回の沖縄合宿全てが否定され、スポーツ界からまた自由が奪われていくのはとても残念だ。

武井会長は、「休養と調整が必要な状態だった。世界選手権に向けた最初の1週目としてはリフレッシュが必要。私自身、アスリートの経験としても分かるし、話をした選手からも『しっかり練習をしていた』と涙ながらに聞いた」「とはいえ、我々アスリート側の考えと国民の皆さまとの感覚にはギャップがあるのは事実」(日刊スポーツ)と語っている。

メディアや世間はここ数年、スポーツにおけるパワハラや支配的な指導体制をずっと批判し続けている。今回報道された「リラックスのための過ごし方」などは、パワハラ体質と対極の新しいムーブメントとして歓迎されるべきものではないか、と私は感じる。ところが、それ自体が批判されるのは、世間のほうに相変わらず古くさい考えが染みついているからではないだろうか。

恐らく、「強化費は国民の血税が投入されているのだ」というのが最大の怒り、批判の根拠だろう。しかし、強化とは猛練習だけではない。家族の理解があって、フレッシュな気持ちで取り組めてこそ成長があり、競技への集中ができる。15人で203万2905円、1人当たり13万5527円の税金投入。その間にプールでリフレッシュしたことを非道な行為とののしるほどに、日本人のスポーツへの理解は低いのかと思うと悲しくなる。パワハラを糾弾しながら柔軟な思考がないのは世間やメディアのほうではないか。

簡単な話、日本フェンシング協会が独自の財源を持っていれば、今回の合宿をこれほど非難されただろうか。チーム内の倫理の問題は別として、必要なレジャーであれ、家族同伴であれ、法律には違反しないし、部外者にとやかく言われる問題ではない。ところが今は国がスポンサーになっている。そのため、税金を払っている国民自身にもスポンサーだという思いがあるのか、散々な言われようになっている。

グランドスラム大会を目前に控えたテニス選手が、プールサイドで恋人にサンオイルを塗ってもらっていたら、それだけで「不謹慎だ」と怒るだろうか。

サッカー日本代表が、ワールドカップのときにどれだけ豪華なホテルに泊まり、日本からシェフを連れて臨んでも、そのことに批判は起こらない。なぜなら、それが必要だという理解とともに、その財源を日本サッカー協会自身が生み出していると了解しているからだろう。

国民が気付くべき「スポーツ界の現実」 選手の“自由と独立”を応援することこそが重要

強化は難しい。大きな舞台で成果を出す、それは本当にスペシャリストの世界だ。大きな勝負を制するには、瞬時に変わる状況をかぎ分け、賭けにも等しい判断の繰り返しが必要だ。とても部外者に理解できるものではない。信頼して任せ、応援することしかサポーターにはできないことを、スポーツファン、そしてメディアが認識し、リスペクトすべきではないだろうか。道徳的な常識とは別のひらめきや大胆な感性がそこでは重要な役割を果たす。

日本国民に、この機会に気付いてほしい現実がある。

スポーツ界は、モスクワ五輪ボイコットの反省を生かし、政治からの独立を悲願として取り組んだ経緯がある。政府が決めたボイコットの方針に従わざるを得なかったのは、組織的にJOC(日本オリンピック委員会)が国の支配下にあり、遠征費や強化費も全て国の支援に依存していたからだ。そこで、スポーツ関係者の涙ぐましい努力の結果、JOCは1989年、日本体育協会(現・日本スポーツ協会)からの独立を果たした。これで、政府の束縛を受けず、スポーツ界は独自の判断で歩めるはずだった。

ところが、現実は厳しい。全ての競技が独立採算では活動できない。資金援助は不可欠だ。さまざまな現実や思惑が交錯する中、その後、スポーツ界は事実上、政府の支配下に戻ってしまった。

しかも、パワハラ問題に端を発したスポーツ団体の組織の見直しに乗じて、政府は規制や支配を強めている。ガバナンスの整備のため、日本スポーツ協会は全ての競技団体に公益法人化を求めている。これも結局、内閣府の管理下に置かれるという意味でも、「下部組織」としての色彩を強くする傾向につながっている。

スポーツの自治と自由が侵害されるなら、公益法人化などは受け入れない判断もあっていいはずだ。が、拒否すれば、助成金を受ける資格を失い、オリンピック種目から除外される心配もある。そうやって、スポーツ界は政治的に縛られているのだ。そういうスポーツの政治支配こそ、危険だと警戒しなければならない。

スポーツ界が、政府や上部団体から独立し、自主的に運営できる体制を確立することこそ重要だ。メディアがこの本質を見逃して、スキャンダルの発掘のため結果的に権力構造の強化に加担するような動きは滑稽だ。

武井会長には、当初の予定どおり助成金を申請してもらいたいくらいだ。

私たちの務めは、スポーツ選手の自由と独立を応援することではないか。

◇

小林信也

作家・スポーツライター

1956年新潟県長岡生まれ。慶応大学法学部卒。高校では野球部の投手として新潟県大会優勝。大学ではフリスビーの国際大会で活躍。大学生の頃から『ポパイ』編集部スタッフライターをつとめ、卒業後は『ナンバー』のスタッフライターを経てフリーライターに。2000年に自らカツラーであることを著書『カツラーの秘密』でカミングアウト。著書は他に『高校野球が危ない』『子どもにスポーツをさせるな』『カツラーの妻(おんな)たち』など多数。