《ニュースの言葉を分かりやすく解説》ノーベル賞で注目「制御性T細胞」の知られざる凄み(東洋経済ONLINE 2025/10/12 10:00)

中尾 篤典 : 岡山大学学術研究院医歯薬学域 救命救急・災害医学講座 主任教授

毛内 拡 : お茶の水女子大学 基幹研究院自然科学系 助教

10月6日、スウェーデンのカロリンスカ研究所は、制御性T細胞を発見した坂口志文・大阪大学栄誉教授ら日米3氏にノーベル生理学・医学賞を贈ると発表しました。坂口氏は過剰な免疫反応を抑制する「制御性T細胞」という細胞を発見しました。今後、自己免疫疾患やがんの治療などにつながることが期待されるそうです。

ここで出てくる「制御性T細胞」とはいったいどんな役割を担っているのでしょうか。中尾篤典氏・毛内拡氏の著書『ウソみたいな人体の話を大学の先生に解説してもらいました。』から一部抜粋・再構成のうえ、お届けします。

免疫にも学校がある

免疫のシステムについてもう少し詳しく学んでみましょう。

私たちの免疫のシステムは極めて優れており、病原体となる細菌やウイルスから体を防衛し、悪性腫瘍に発展する可能性がある異常細胞を検知して除去します。

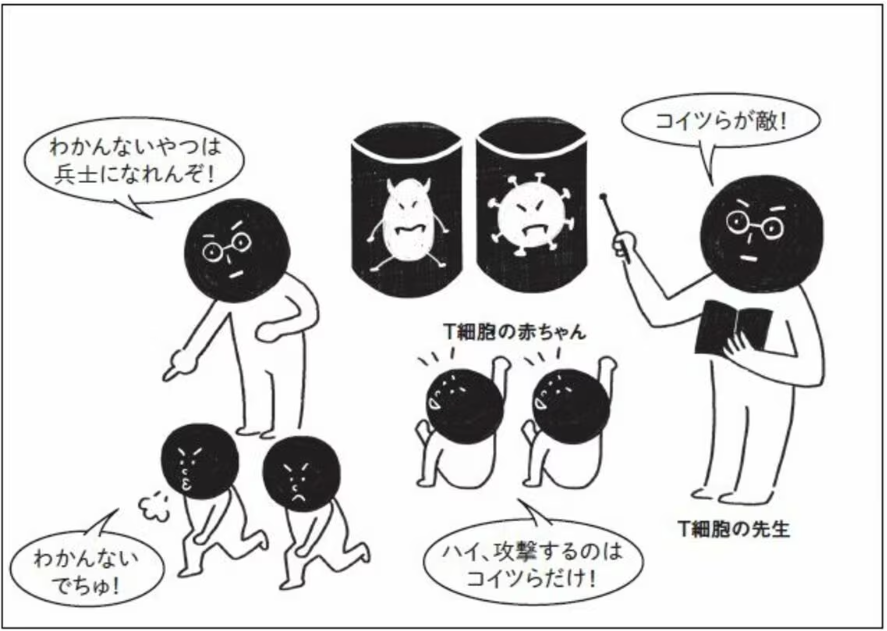

この素晴らしい機能が働くためには、実働する兵隊である免疫細胞たちが、味方と敵を区別する必要があります。敵・味方の識別ができない場合、免疫細胞の持つ高い攻撃力は自分の体に向かってしまいます。そのため私たちの体には、免疫細胞(特に司令塔となるT細胞)たちが敵味方の違いを学ぶための「学校」が必要になるのです。

これまで、胸骨の後ろにある「胸腺」と呼ばれる小さな臓器が、T細胞たちの「学校」となっていることが知られていました。生まれたばかりのT細胞はまず胸腺に送られ、そこで自分の体を攻撃しないように教え込まれるのですが、一体どのようにT細胞に教育が行われているのか、詳しい仕組みは古くからの謎でした。

最近の研究で、胸腺の学校では、「これには反応してはいけない」ということを具体的に教えるために、敵の特徴を持ったダミーを使っていることがわかりました。(※)

※ Michelson DA, et al. Thymic epithelial cells co-opt lineage-defining transcription factors to eliminate autoreactive T cells. Cell. 2022;185(14):2542-2558.e18.

これは、体の様々な細胞を真似た、多種多様の模倣細胞であり、胸腺には皮膚・筋肉・肺・肝臓・腸など様々な体の部位を真似た細胞が展示され動物園のようになった場所があります。そこでT細胞たちは模倣細胞と接することで、攻撃してはならない自分の細胞の特徴を学んでいたのです。

実は、1800年代の古い文献で、胸腺を顕微鏡で観察すると、胸腺の内部に筋肉・腸・皮膚の細胞に似た雑多な細胞が存在することがわかっていました。

しかし、当時、胸腺は古生物では機能していたがその後、退化して跡だけが残っているだけの何の意味もない、摘出しても大丈夫な痕跡器官とみなされており、後年に至るまで詳しい調査が行われることはありませんでした。今回の研究は、この1800年代に行われた古い発見に意味を与え、さらに分子レベルでのメカニズムの解明にも挑んでいます。

「落ちこぼれ」T細胞の運命は?

これまで、未熟なT細胞が分化するとき、胸腺の中で自分自身を攻撃するT細胞が除去されることがわかっていました。さらに最近、教育に失敗して自分の体を攻撃してしまいかねない「落ちこぼれ」T細胞の運命は、自己破壊命令を受けて自殺する場合と、免疫システムの攻撃を抑制するタイプのT細胞(T reg)に転用される場合があることが判明しました。

免疫システムの根幹となる戦うT細胞となるには、敵味方の識別能力が必須であるため、落ちこぼれには厳しい「自殺命令」や「配置転換」の措置が取られるのです。

しかし、自己とはいっても、私たちの身体には極めて多様な臓器や器官があり、それぞれに対応する自己抗原をどうして胸腺で用意できるのかについては、古くからの謎でした。

これまでは、Autoimmune regulator (Aire)と呼ばれる補助的な役割を持つ分子が、ランダムに様々な末梢組織の分子の特徴をつかんで、変身を繰り返し、胸腺の中で自己抗原をまるで映写機で映すように提示すると考えられてきました。

しかし今回の研究で、未熟なT細胞たちが身体の様々な部分を真似た模倣細胞をリアルな教材として覚え込むことで、敵味方を区別する能力を獲得していたことが明らかになりました。これは免疫システムの根本に関わる極めて重大な発見といえます。

しかも、筋肉や皮膚、肺や肝臓を模倣している細胞では、それぞれの組織に固有の遺伝子群が働いていることが判明しました。つまり、模倣細胞による「まねっこ」は単に外観を似せているだけでなく、遺伝子の働き方のレベルにまで及んでいたのです。

また模倣時に働いている遺伝子群がどのような仕組みでオンオフされているかを調べたところ、各組織固有の転写因子が結合することが、模倣を開始するスイッチになっていることがわかり、転写因子の種類が変わるごとに、皮膚・肺・肝臓・腸など異なる組織の細胞への模倣が開始されることが判明しました。

わかりやすくいうとこれら模倣細胞は、筋肉や腸などを模倣してもその臓器に成り代わることはなく、あくまで周囲にある胸腺細胞との一体性を失わずに変身し、ものまねをしているだけだったということです。

今後、T細胞の教育にある分子メカニズムがもっと詳しくわかれば、免疫細胞が正常な細胞や組織にも攻撃をしてしまう膠原病などの自己免疫疾患の治療にもつながっていく可能性があります。研究成果を実際の治療に応用するまではまだ長い道のりですが、免疫の根底にある疑問が解決すれば、自己免疫疾患に対する根本的な治療法が見つかるかもしれません。

全アレルギーを抑える最強タンパク質

さて免疫というものは普通、感染の原因となる微生物など、もともと自分の体にいなかったものに反応し、これらを排除しようと抗体を作り攻撃します。一方、自分の体内にすでにあったものに対して作られた抗体は、自分自身を傷つけることはありません。

しかし、免疫が誤作動を起こすと、花粉のような本来無害な物質に過剰反応してしまう「アレルギー」や、膠原病のように抗体が自分自身に反応し、攻撃する「自己免疫疾患」がでてきてしまいます。

このような誤作動を完全に制御することは難しく、これまでは免疫力全体を落とすしかなかったのですが、最近の研究で、免疫の理解が一歩進み、ニューリチンという物質がこれらの好ましくない免疫反応を上手に抑えることがわかりました。

そもそも、このような免疫の誤作動、つまり免疫が過剰になりすぎないように抑えるブレーキが、もともと私たち人間には備わっています。それによって、自分自身を攻撃してしまう細胞を排除したり、自分自身に反応する細胞を抹消のリンパ組織で無力化したりすることができます。

これに加え、積極的に免疫をコントロールする役目を持つ免疫細胞が坂口志文氏らによって発見されました。

これは制御性T細胞と呼ばれ、免疫学に大きな進歩をもたらしました。(※)この制御性T細胞はもともと、自分自身を攻撃するようになった抗体や、アレルギーの原因になるヒスタミンを放出する抗体をコントロールしてくれることがわかっていました。今回、明らかになったのは、これまで詳しく知られていなかったその抑制メカニズムです。

※ Sakaguchi S, et al. Organ-specific autoimmune diseases induced in mice by elimination of T cell subset. I. Evidence for the active participation of T cells in natural self-tolerance; deficit of a T cell subset as a possible cause of autoimmune disease. J Exp Med. 1985;161(1):72-87.

その役目を担うのは、制御性T細胞の中でも特殊な「濾胞制御性(ろほうせいぎょせい)T細胞」というタイプの細胞で、この細胞が作り出すのがニューリチンと呼ばれるタンパク質です。ニューリチンは体にとって有害な抗体を作っている免疫細胞の増殖だけを抑え込む能力が確認されました。

もともとニューリチンは、神経細胞から分泌され神経細胞を守る役目を持つことが知られていましたが、その新しい働きが発見されたのです。

「警察」のような役割をしている

研究者たちは、遺伝子を改変してニューリチンを作れないマウスを作り、これに卵から抽出したアルブミンを注射したところ、アナフィラキシー反応で死ぬ確率が高まることが判明しました。(※)また、ニューリチンを作れないマウスは、生後初期の段階で、自己免疫疾患の原因となる可能性がある免疫細胞が増加することも確認されました。

※ Gonzalez-Figueroa P, et al. Follicular regulatory T cells produce neuritin to regulate B cells. Cell. 2021; 184(7): 1775-1789.e19.

さらに、実際に自己免疫疾患に陥ったマウスにニューリチンを注射することで、免疫の誤作動を治療でき、マウスの健康が維持できることも示しました。この結果は、濾胞制御性T細胞とニューリチンが、有害な免疫細胞を取り締まる「警察」のような役割をしていることを示唆します。

免疫の暴走を解決するには正常な免疫能力を奪わないまま、問題を起こしている免疫だけを狙い撃ちする必要がありますが、そのような都合のいい方法は簡単には見つかりません。

これまでは、ステロイドや免疫抑制薬といった免疫力そのものを弱体化させる治療が行われてきましたが、ニューリチンの役割がわかったことでアレルギーや自己免疫疾患をニューリチンの注射薬で治療できるようになる日が来るかもしれません。