揺らぐ「ドル基軸」体制 トランプ政権が秩序破壊―22日でプラザ合意40年

揺らぐ「ドル基軸」体制 トランプ政権が秩序破壊―22日でプラザ合意40年(JIJI.COM 2025年09月21日07時01分配信)

日米英仏と旧西ドイツの先進5カ国(G5)が協調し、ドル高是正に動いた「プラザ合意」から22日で40年を迎える。財政と貿易の「双子の赤字」に苦しむ米国の求めに応じ、各国は協調して為替介入を実施したが、米国の貿易赤字はその後も膨らみ続けた。自由貿易体制を柱とする戦後の国際経済秩序は今、「米国第一主義」を振りかざすトランプ米政権によって崩壊の危機にひんし、基軸通貨としてのドルの信認が揺らいでいる。

◇米国の保護主義

プラザ合意の呼び名は、会合が行われた米ニューヨークのプラザホテルにちなむ。1985年9月22日、秘密裏に集まったG5の蔵相・中央銀行総裁が合意を発表。「行き過ぎたドル高」の是正に向け、各国はドル売りの協調介入を開始した。ドル安誘導で米国の輸出拡大を促す一方、貿易黒字国の日本と西独に内需拡大を求める試みだった。

当時、米国ではレーガン政権の大型減税もあり、貿易赤字と財政赤字が同時に拡大。日米間の貿易摩擦も激化の一途をたどっていた。大蔵省(現財務省)の国際金融局長として合意に携わった行天豊雄氏は、「米国の保護主義台頭を何とかしないといけないと、政治家を含めて問題意識を共有していた」と振り返る。

合意後、ドルは急速に下落し、90年代初めに米国の貿易収支は一時的に改善した。しかし、冷戦の終結でグローバル化が進展すると安価な海外製品が大量流入し、赤字が再び急拡大。85年当時に約1200億ドルだった赤字額は、2024年に約1兆2000億ドル(約180兆円)と10倍に膨らんだ。

◇「21世紀版」構想

「米国は友好国からも敵対国からも略奪されてきた」。今年1月に再登板したトランプ大統領は、他国の不公正な関税や非関税障壁、為替操作により、国内の工場と雇用が失われたと繰り返し批判。巨額貿易赤字の解消を目指し、世界各国に高関税措置を相次いで発動した。

トランプ政権の視線の先には、国際通貨基金(IMF)と世界銀行を軸に戦後80年間にわたって国際経済秩序を支えてきたブレトンウッズ体制の「再編」(ベセント財務長官)がある。トランプ氏の腹心、ミラン大統領経済諮問委員会(CEA)委員長(休職中)は、昨年11月に公表した論文でドル安誘導に向けた「21世紀版プラザ合意」を提唱。高関税の発動や安全保障の「傘」を縮小すると各国を脅し、譲歩を迫るよう説いた。

ただ、米国が今年4月初めに相互関税の導入を発表した後、金融市場で米国の株と為替、債券が同時に売られる「トリプル安」が発生。世界的にドル離れが進み、基軸通貨としての信認が低下するリスクがくすぶる。ドル基軸通貨体制の行方について、横浜国立大学の佐藤清隆教授(国際金融論)は「今後10~20年で人民元やユーロがドルを代替することはない。だが、トランプ政権の政策がドルの基軸通貨の基盤を壊しかねない」と懸念している。

「円高恐怖症」が「悪い円安」に 為替に翻弄された日本経済

「円高恐怖症」が「悪い円安」に 為替に翻弄された日本経済―プラザ合意40年(JIJI.COM 2025年09月21日07時02分配信)

日米英仏、旧西ドイツの先進5カ国(G5)がドル高是正で足並みをそろえた「プラザ合意」は、通貨当局者の想定を超えた急速な円高進行をもたらした。輸出主導型経済から抜け出せなかった日本はその後、長らく「円高恐怖症」にさいなまれ、円安を志向した政策が取られることになる。だが、その政策は今、輸入物価の上昇を起点とした物価高騰を招き、「悪い円安」として家計を苦しめている。

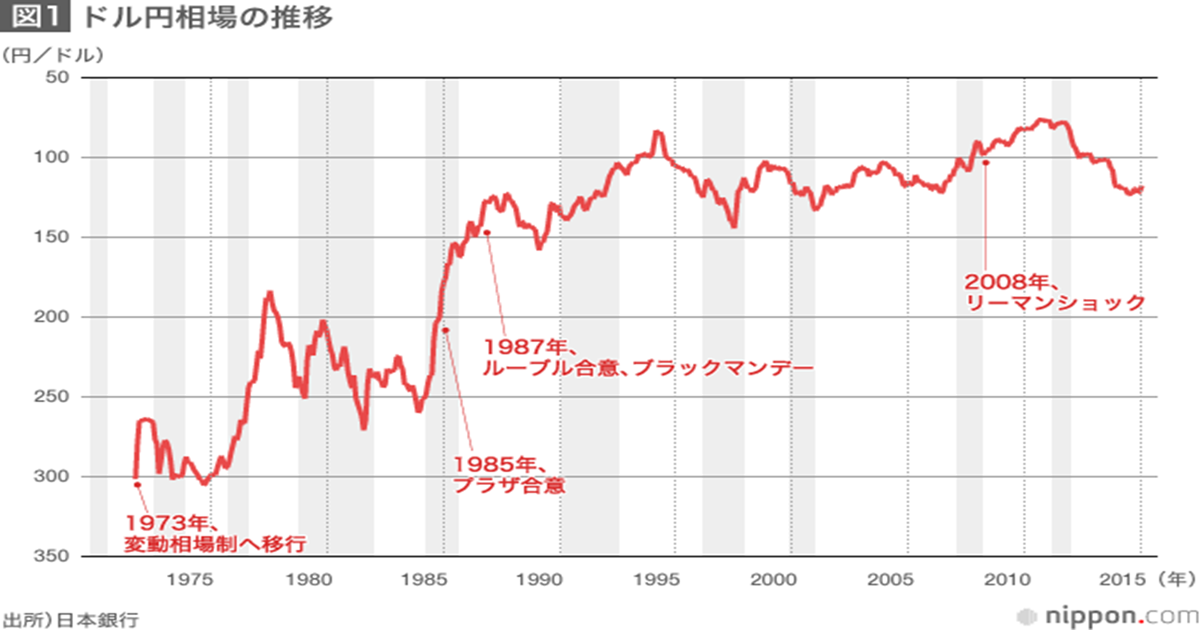

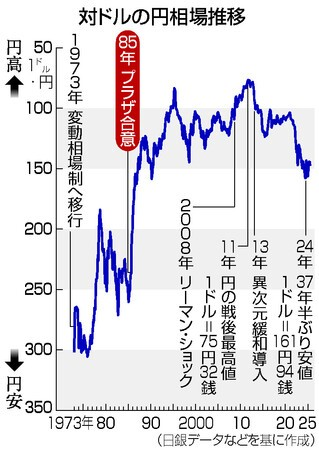

G5各国はプラザ合意で、巨額の貿易赤字に苦しむ米国を支えるためドル安誘導を行うことで一致。外国為替市場でドル売りの協調介入を一斉に実施した。大蔵省(現財務省)の国際金融局長として関わった行天豊雄氏によると、日本側は「10~15%の円切り上げ」を想定していたという。だが円高の進行は止まらず、合意前に1ドル=240円程度だった円相場は1987年末に120円台に突入した。

為替に翻弄(ほんろう)された輸出企業から悲鳴が上がり、「円高不況」に対応するため、日銀は86~87年に5度にわたる利下げを実施。しかし、この過剰な金融緩和は株式や不動産への投機を過熱させ、その後のバブル崩壊によって日本経済は低成長とデフレに悩む「失われた30年」に突入する。

2008年のリーマン・ショック後には円高圧力が一段と強まり、東日本大震災が発生した11年に75円32銭と戦後最高値を記録した。

「日銀の金融緩和不足が円高の原因」とする声が広がる中、経済政策「アベノミクス」を掲げた第2次安倍晋三政権が発足。安倍氏が日銀総裁に据えた黒田東彦・元財務官が13年4月、国債を大量購入する「異次元緩和」を始動させると円高修正が進み、株価も高騰した。

だが、11年に及んだ異次元緩和は日本経済の成長力の強化にはつながらず、経済の実力を示す潜在成長率は長らく0%台で低迷。円安は輸出企業の円建ての海外利益を膨らませたが、野口悠紀雄・一橋大名誉教授(日本経済論)は「企業が技術開発の投資を怠り、生産性上昇を阻害した」とその副作用を指摘する。

円の総合的な実力を示す実質実効為替レートは今年7月に72.21(20年=100)と1970年代初めと同水準にまで落ち込んだ。円安はコロナ禍やロシアのウクライナ侵略に伴う物価高騰を増幅させ、家計に重くのしかかる。23年の日本の1人当たり名目GDP(国内総生産)は、ドル換算で経済協力開発機構(OECD)加盟38カ国中22位となり、21位の韓国を下回った。日本の国力低下は覆い隠せず、「先進国の地位から脱落しかかっている」(野口氏)状況だ。

プラザ合意は「日本経済の岐路」 行天豊雄・元大蔵省財務官―識者インタビュー

プラザ合意は「日本経済の岐路」 行天豊雄・元大蔵省財務官―プラザ合意40年・識者インタビュー(JIJI.COM 2025年09月21日07時02分配信)

―プラザ合意の評価は。

当時、米国の保護主義の問題は非常に深刻で政治家も含めて、なんとかしないといけないという問題意識を共有していた。保護主義を防ぐには、米国の貿易赤字を減らさないといけない。そこで、これまで秘密会合だった先進5カ国(G5)蔵相・中央銀行総裁会議を表に出して、劇場型にした。割高なドルを是正しないといけないという意味では、非常にうまくいった政策調整だった。

―合意後に円高が急速に進んだが。

当初、10~15%の円切り上げを想定していた。しかし、1ドル=240円程度だった円相場が、翌年には150円台まで上昇したことが、想定外だったのは事実だ。一体、円高への対応をどうするんだという話になった。そこから、日銀の金融緩和が始まり、不動産と株のバブルが発生した。日本のバブルは他国に比べ、規模が大きくて、崩壊したときのダメージはものすごく大きかった。

―日本経済はどうあるべきだったか。

プラザ合意というのは、日本経済にとって大きな岐路になった。戦後80年の中で重要な選択を迫られ、道を誤ってしまった。自動車や電機など競争力のある特定の産業による輸出依存の成長モデルをやめて、円高を受け入れ、民間投資や消費者が主導する経済に変わらなければならなかった。

―国際経済秩序の現在地は。

プラザ合意のときもそうだが、(戦後の国際経済・金融秩序である)ブレトンウッズ体制が崩れてきて、新しい秩序をどうつくるのかという努力と知恵が足りなかった。新しい秩序がないまま、現在までずるずると来ているというのが現状ではないか。

円安は一時的な痛み止め 野口悠紀雄・一橋大名誉教授―識者インタビュー

円安は一時的な痛み止め 野口悠紀雄・一橋大名誉教授―プラザ合意40年・識者インタビュー(JIJI.COM 2025年09月21日07時02分配信)

―プラザ合意とその後のバブル経済をどう評価するか。

プラザ合意後の円高で輸出企業は大きな影響を受けた。それに対応するために日銀が行った金融緩和がバブルを引き起こしたと言われる。ただし、バブル拡大の背景には1980年代に起きた世界経済の構造変化があった。中国の工業化が始まり、日本の製造業の優位性が崩れ始めた。日本の金融機関は製造業に資金を貸していたが、その需要が減退したため、土地への投機に走った。

―円安政策で製造業を支えようとしたのか。

中国の工業化に対し、日本は古いタイプの製造業から高度なサービス産業に産業構造を変えなければいけなかった。米国経済はIT革命で大きく変わった。しかし日本は中国製品と価格面で競争する道を選び、円安政策を取った。2003年以降、大規模な円売り介入が行われ、自動車など製造業は息を吹き返したが、リーマン・ショックでガクンと落ち込んだ。

―安倍晋三元首相の経済政策「アベノミクス」の評価は。

リーマン・ショックで外需依存型の経済成長はだめだと分かったにもかかわらず、方向転換できなかった。円安を追求し、企業は技術開発の投資で生産性を上げていく努力を怠った。生産性の上昇を阻害し、日本経済に非常に強い悪影響を及ばした。円安は一時的に痛みを止める麻薬にすぎない。日本は今、先進国の地位から脱落しかかっている。

―物価高騰で実質賃金が上がらない。

政府・日銀が唱える「賃金と物価の好循環」はインチキだ。本来、生産性が上がらなければ賃金は上がらない。賃上げ分を価格転嫁するから物価が上がり、また賃上げしないといけないという「悪循環」だ。