神と科学 世界は「何」を信じてきたのか

最新の科学的発見は、神なしでは説明できない? 「科学vs.神」の歴史(日経BOOKS PLUS 2025.8.27)

ミシェル=イヴ・ボロレ

オリヴィエ・ボナシー

かつては、科学的な偉大な発見によって、世界の謎はすべて説明できるようになると思われてきました。しかし、20世紀ごろから相次いだビッグ・バンや人間原理をはじめとする発見によって、今度は「科学+偶然だけでは説明できない何か」が見えてきたとITエンジニアのミシェル=イヴ・ボロレ氏と起業家のオリヴィエ・ボナシー氏は指摘します。その、科学と神に関する価値観の変遷の歴史を、フランスで刊行され25万部の大ベストセラーとなった書籍の翻訳書『神と科学 世界は「何」を信じてきたのか』(鳥取絹子訳、日経BP)から抜粋してお届けします。

なぜ20世紀からの科学的発見によって、今、「神」が存在感を増しているのか

いまだかつてこれほどの科学的発見が、これほどめざましく、しかもこれほど短期間に発表されたことはなかった。これらの発見は、私たちの宇宙に対する見方をひっくり返し、その勢いで、創造者の存在の問題が議論のテーマとして取り組まれるようになった。

近年の物理の進化はめざましい。氾濫(はんらん)した川のように領域の根底から溢(あふ)れ出し、形而上学[* 超越的な原理・神や世界などを研究対象とする学問]とぶつかって、その領域まで入りこんでしまった。この2つの領域がごちゃまぜになったところから飛び出したのが、“創造的な知性”の必然性を示す要因の数々である。

これら新しい理論は、ここ1世紀近く、識者たちの議論に火をつけている。私たちが本書で最初に語りたいのが、この歴史である。

実際に私たちは今、知識の歴史において驚くべき瞬間を生きている。数学や物理がここまで進化したおかげで、これまで人間の知識を超えていると思われていた問題が、科学の重要なテーマとして俎上(そじょう)に載った。時間や永遠、宇宙の始まりと終わり、信じられないような宇宙の微調整、そして生命の出現……などである。

20世紀初頭に出現した最先端の科学は、思考のあり方をその前の数世紀の潮流から完全に逆転させた。それまでは、科学の領域は神の存在に関するどんな議論とも相容(あいい)れないとされていた。

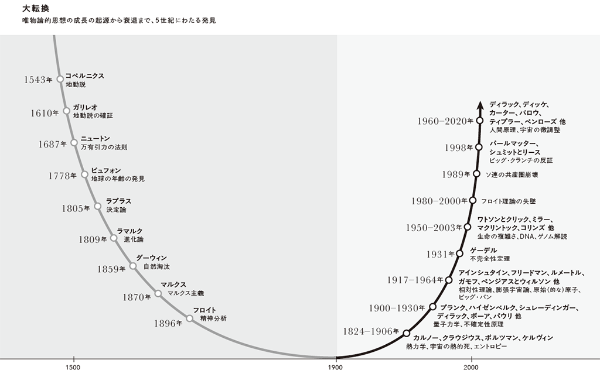

科学界に衝撃をもたらした革命的な5つの発見

1 宇宙の熱的死[* 宇宙の最終状態として考えられうる状態]は、そのなかでも最初の発見である。1824年に登場した熱力学理論の結果として、1998年に宇宙の膨張の加速が発見されたことで、宇宙の熱的死は結論づけられた。

熱的死の発見は、必然的に、宇宙に「始まり」があったことを示唆する。同時に、すべての始まりに何か外部的な要因、つまり「つくり手」の存在が推定される。

2 相対性理論はそれに続く発見で、1905年から1917年にかけてアインシュタインによって考案され、多くの点で立証されている。それによると「時間」と「空間」と「物質」は結びついており、この3つは、それぞれ他の2つがないと存在しないことが実証されている。

そこで想定されるのは、仮に宇宙の起源に何か外部的な要因があるとしたら、それは必然的に非時間的・非空間的・非物質的、つまり「無」であったということである。

3 ビッグ・バンは、1920年代に、ソ連の天文学者アレクサンドル・フリードマンと、ベルギーの天文学者ジョルジュ・ルメートルによって提唱され、1964年に確証された理論である。これは「宇宙の始まり」を実に正確に、見事に描いている。

結果、思想界には爆弾が投下されたような激震が走り、一部の国では、ビッグ・バン理論を擁護し研究する科学者たちの命が危険にさらされるほどになった。

この話題については丸ごと1章を使って、無視され隠蔽(いんぺい)されてきた迫害や弾圧について紹介しよう(8章参照)。こうした悲惨なやり方は、これらの発見が形而上学上、いかに重要だったかを示している。

4 宇宙の微調整は、1970年代から広く認められているものだ。ただし問題は、唯物論の宇宙学者が、この問題を回避するために、「多元宇宙」や「平行宇宙」といった、まったく説明できない投機的なモデルの考案に精を出していることである。

5 生物学は20世紀の終わりに、不活性物質(生命を宿さない物質)から生物(生命を宿す物質)への移行を可能にするには、さらなる宇宙の微調整が必要であることを明らかにした。

それまでは、既知のもっとも複雑な不活性物質と、既知のもっとも単純な生物を隔てる溝は一跳びで越えられるものと想定されていた。しかし実は、そこには巨大な深淵があり、純粋な偶然だけでは跳び越ええないことが確実と思われている。

現在も、それがどのように行われたのかわからず、再現もできていない。ただその出来事がまったくもってありえないことだけが、わかっているのである。

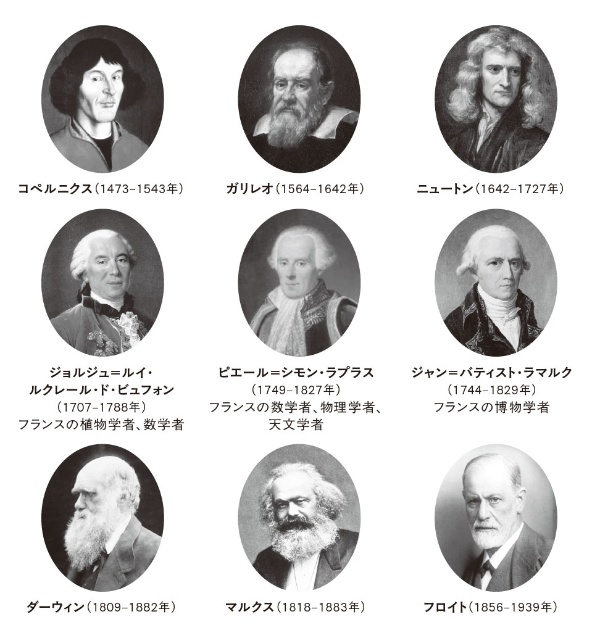

16世紀から19世紀における「科学的発見」と世界

16世紀の終わり以降の科学的発見は、それまでの神への信仰を根底からつき崩し、支柱を揺るがす集中砲火のようだった。以下、その歴史を簡単に復習しよう。

〇 地球が太陽の周りを回っていて、その逆ではない(コペルニクス 1543年─ガリレオ 1610年)。

〇 シンプルでわかりやすい力学的宇宙を数学的に描写(ニュートン『自然哲学の数学的諸原理』1687年)。

〇 地球の年齢は、聖書から推測され信じられてきた「数千年」よりも、もっとずっと古い(ビュフォン 1778年─チャールズ・ライエル 1830年─ケルヴィン男爵 1862年)。

〇 惑星を動かすためには天使を必要としない。宇宙の決定論的基本原理(ラプラス 1805年)。

〇 生命は自然な進化の過程から出現したもので、これにも「数千年」ではなく、数百万年または数十億年かかっている(ラマルク 1809年)。

〇 この進化論が基づいているのは、神の介入ではなく、自然淘汰(とうた)である(ダーウィン 1859年)。

〇 平等で公正な世界の到来を掲げた科学的唯物論としてのマルクス主義の、魅力に溢れた夜明けのような台頭(1870年から)。

〇 人間はもはや自身の思考の支配者ではないことを理論づけたフロイトの考え(1890年頃)。この新しい科学は「先入観から解放された」人生を提案した。

フロイトは、自身が提唱した精神分析法によほど自信があったのか、「現代人は『人間としての3つの屈辱』を味わった」と述べ、コペルニクスとダーウィン、そして自らの名前を挙げていた。

実際、現代人の自尊心の傷は、立て続けに増えていた。宇宙の中心にいたはずが地動説によってその場所を失い、「猿の子孫」であることがわかって優位性を失い、あげくのはてには、「無意識」の理論によって自律性はおろか、深層思考に対する責任も失っていたからだ。

この3世紀の間、ガリレオからダーウィン、マルクスを経てフロイトまで、西洋思想の揺るぎない台座を構成していた知識の多くが土台からぐらつき、多くの信仰者を混乱に陥らせた。

ただし、本質的には、これらの新発見は、信仰をぐらつかせる理由にはなっていなかった。というのも、新発見による真実は、信仰と矛盾していなかったからだ。しかし、信者たちにはそのことに気づく冷静な判断力と知識が欠けていた。したがって最先端の科学は、不信感、さらには敵意をもって迎えられた。

たしかなのは、古い信念を捨て、精神的支柱を修正するには大変な努力が必要だということだ。

それとは逆に、唯物論者たちはこれらの発見に熱狂的に飛びつき、自分たちの理論を正当化するための拠り所にした。彼らの考えが容易に広まった背景には、技術の進歩で飢饉(ききん)や流行(はや)り病(やまい)が一掃され、病気のほとんどが治癒されて寿命が延び、乳児死亡率も激減し、人々がかつてないほど物質的に豊かになったという事実がある。物質的に恵まれた人々は、日常的な問題を解決するのに、なんであれ神に頼む必要がなくなった。科学はあらゆる宗教を後退させていったのだ。

このような社会情勢が追い風となり、唯物主義は20世紀前半には、知的世界全体を支配しているように見えた。

この時代、西洋で信者の多くが簡単に信仰を放棄したのは、信仰が表面的で世俗的なものの反映としてしか捉えられなくなったことも大きい。そして信仰を守っていた人々の中には、合理主義に対して劣等感を抱く人も多かった。そういう人たちは当然、科学や哲学的な議論からは距離を置き、内輪の世界に閉じこもり、外に出ないようにしていた。外ではおうおうにして、主流の考えとなった唯物論者から嘲笑され、軽蔑(けいべつ)され、さらには敵対視されることがあったからだ。

「唯物論」:絶対的地位からの凋落(ちょうらく)

こうして20世紀の半ばまでに、人間の理性は精神面から切り離された3つの分析可能な領域に閉じこめられていた。マルクス主義・フロイト主義・科学主義である。しかし、これらは最終的にほころびが出始め、やがて全面的な崩壊に追いこまれることになる。

20世紀前半、量子力学と、その基本原理である不確定性原理[* 原子や素粒子の世界では、正確な位置と運動量を同時に知ることは不可能とする原理]が実証されたことにより、「宇宙は単純かつ機械論的で、決定論的である」という考えは否定された。

1991年、ソ連の崩壊と、アジアの共産圏でマルクス主義の経済理論が放棄されたことで、マルクス主義の唯物論は誤りだったことが世界に証明された。

ソ連の崩壊によって、それまでの経済的・政治的・人間的な恐怖体制と、「グラーグ」と呼ばれていた強制労働機関での数百万人の死者の存在が明らかになった。

この幻滅にほぼ付随して、フロイト理論が問い直されることになった。2005年に出版された『精神分析黒書』では、20世紀半ばの知の偶像フロイトの生涯と失墜を批判的に総括している。しかし、フロイトは栄光の座からすべり落ちたものの、彼が生み出したもの、特に寛容な教育と性の自由の概念は、その後も残っている。これらの概念が、現代の西洋を大きく形づくってきた。

唯物主義の3本の知的支柱が同時期に崩壊したからといって、すぐに信仰が復活したわけではない。それでも唯物主義の思考体系は、その前の宇宙科学による発見も加わって、かなり弱体化していた。

これらの新発見は創造神の存在を示す科学的証拠として提示されたのだが、一方で1930年代から長く反対の立場を貫いてきた無神論の科学者たちは悪意をもってそれらを受け止めた。

そこで本書では、一部の唯物論者たちが行った、さまざまな形の抵抗も紹介する。ビッグ・バン理論を阻止するための投機的な代替理論(ビッグ・クランチ[* 予想される宇宙終焉の1つ]や多元宇宙など)から、旧ソ連やドイツ、中国での多くの学者に対して行われた国外追放、さらには処刑などだ。この章は、自らの信念とは異なる科学的理論を受け入れるという人間の能力の限界について、多くを物語っている。

知性にまつわる歴史を振り返るこの作業は、本書の考察を、歴史的・イデオロギー的な文脈に位置づけるために必要なことだ。

信仰者が、ガリレオやダーウィンを受け入れ難かったとしても、本質的には相容れないものではなかった。ところが、唯物論者が宇宙の熱的死や微調整を受け入れるのは、それ以上に難しいことだった。というのも、これらの発見を事実として受け入れるためには、思考を単にアップデートするだけでなく、自らの内的世界を根本から問い直す必要に迫られたからだ。

「真実」と「感情」が食い違ったとき、人はどうするか?

ある1つの理論を受け入れられるかどうかは、その理論を裏付ける科学的で合理的な証拠の有無だけでなく、その理論に対して抱く感情にも左右される。

例えば現在、感情的にニュートラルな科学のテーマとして挙げられるのは、恐竜絶滅の原因、月の起源、地球上の水の起源、ネアンデルタール人の突然の絶滅などで、科学者たちが異論や反論を掲げて議論することはあっても、結論は広く受け入れられている。なぜなら、これらのテーマには感情が入り込む余地がないからである。

しかし、例えば地球温暖化や環境問題、核エネルギーの利点、マルクス経済など、テーマがデリケートで政治色のついたものになると、いくら科学的であっても、知性をもって自由に考えるのは難しい。というのも、政治的選択や個人的な利益は、理性や感情と干渉し合うからだ。

この現象は、テーマが「創造者という存在」「宇宙の起源」になるといっそう激しくなる。これらのテーマになると感情がいつにも増して強く絡んでくるのは、単なる知識の問題ではなく、私たちの人生の問題だからだ。仮に研究の結果、「人間は創造主による被造物にすぎない」ということを認めなければならなくなったとすれば、大半の人は自らの自律性という基本的な問題を問い直さなければならなくなる。

多くの人にとっては、自由と自律、何事も自分で決断し神も支配者も持ちたくないという欲望は、何にも勝るものである。そんな人々の心の深部の自己は、理神論[* 神の存在を合理的に説明しようとする立場]によって攻撃されたと感じ、知的リソースを総動員して自分を守ろうとするだろう。真実を追究するためではなく、それより大事な自己の自律と自由を守るためである。

したがってこうしたテーマに対して多くの人が、深く熟考する代わりに、無関心を決め込むか、愚弄(ぐろう)から軽蔑、さらに暴力まで、予想外の反応を引き起こすとしても、驚くにはあたらない。

このことは、例えばSETI(地球外知的生命体探査)プロジェクトの枠組みで地球外生命体の可能性の探求には多くの時間と資金を費やすのに対し、創造者の仮説の探求にはあまり注意を向けていないことからもよくわかる。もし創造者が本当に存在するとしたら、それは超・地球外生命体なのだろうか? いったい何者なのだろう?

ここで考えてほしいのは、地球外生命体が可能性にとどまっているのに対し、創造者の存在は、これから見ていくように、より真実味があり、可能性が高く、宇宙における活動の痕跡もより明白なことだ。

このようなアンバランスは、恐怖の1つのあらわれであるのは明らかだ。唯物論者の考えでは、はるか遠方の地球外生命体のサインをキャッチすることはたしかに胸をときめかせることだ。しかも、人間が自由な存在で、自らの選択によって人生を決めることができるのかといった実存主義的な疑問を喚起することもない。

一方、創造者あるいは創造神の存在を意識することは内面を大混乱に陥れるリスクがある。

やはり、イデオロギーと感情は、真実を受け入れ世界観に対する革命的な証拠を公平に検討する上で、障壁になる可能性があるのだ。

ところで、本書のはじめに明確にしておきたいのは、この本の目的だ。私たちには特定の宗教を擁護する意図や希望もなければ、ましてや「神」や「創造者」なるものの性質や特性を解き明かしたいという狙いもない。本書の目的はただ1つ、「創造神の存在の可能性」に関連する、合理的で最新の知識を集め、1冊の本にまとめることである。

理性に基づいた議論のために

本書の構成は通常とは異なっており、最新科学と聖書、ポルトガルでの奇跡の物語が一緒になっていることに驚く人もいるだろう。

しかし私たちは、これらすべてが重要なテーマであり、本書の適切な位置に配置されていると確信している。

なぜなら「物質的な宇宙以外は存在しない」となれば必然的に奇跡も存在せず、驚くべき奇跡の物語に対しても、超自然的な仮説に頼らずに何かしらの説明ができなければならないからだ。結果、もしそれとは逆の確認ができれば、唯物論が完全には正しくないことの強力な証拠となる。

結局のところ、神が存在するかしないかは明確な二者択一であり、その答えは私たちとは関係なく存在する。イエスかノーかだ。その答えをこれまで出すことができなかったのは、ただ、私たちの知識不足が障壁になってきたからだ。

しかし、私たちが本書でこれだけ多くの、しかも、異なる分野からの合理的な一連の証拠を明らかにしたことで、おそらくこの問題には、新たな、そして決定打となる見解がもたらされると信じている。

◇

『 神と科学 世界は「何」を信じてきたのか 』

「科学+偶然」だけで説明するには世の中は“不合理”すぎる――。フランスで25万部突破のベストセラー教養書が、ついに日本上陸! 宇宙学・物理学・生物学・聖書・歴史・哲学…最新の証拠をもとに「世界を動かすもの」の正体をとことん深掘りしていきます。「科学」と「宗教」のとてつもなく面白い考察&対話へようこそ!

ミシェル=イヴ・ボロレ、オリヴィエ・ボナシー著/鳥取絹子訳/日経BP/3080円(税込み)

◇

ミシェル=イヴ・ボロレ

ITエンジニア。理学修士、パリ・ドフィーヌ大学ビジネス経営学博士号・経営管理博士号を取得。1981年から1990年まで兄とともにボロレ・グループの経営に参画し、産業部門を統括した。1990年には、機械産業を中核とするフランス・エソールという自社グループを設立。

オリヴィエ・ボナシー

エコール・ポリテクニーク(理工科学校X86)、パリ経営大学院およびパリ・カトリック学院(神学学士)卒業。複数の会社を設立した起業家。20歳まで信仰心を持っていなかったが、現在では、信仰の合理性に関するさまざまなテーマについて20冊に及ぶ書籍、ビデオ、舞台、脚本、記事、ニュースレター、インターネットのサイト記事を執筆している。