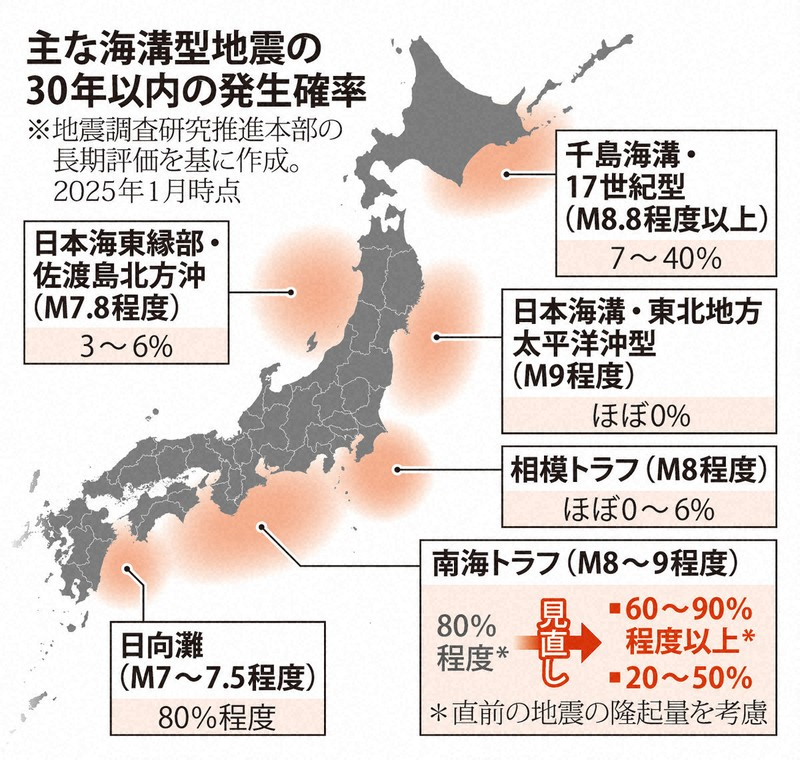

南海トラフ地震、30年以内「60~90%以上」 発生確率見直し(毎日新聞 2025/9/26 17:00 最終更新 9/26 19:19)

政府の地震調査委員会(委員長=平田直・東京大名誉教授)は26日、南海トラフを震源とするマグニチュード(M)8~9の巨大地震が30年以内に起きる確率を「60~90%程度以上」に見直した。今年1月時点で「80%程度」としていたが、計算方法を見直し、根拠となるデータの不確実性を考慮して確率に幅を持たせた。「巨大地震の切迫度は従来と変わらず高い」としている。

南海トラフ地震の発生確率は毎年1月に時間経過を反映して再計算されてきたが、計算方法から再検討した上で見直すのは2013年以来12年ぶり。一方、調査委は別の計算モデルを用いた場合、30年以内の発生確率は「20~50%」になることも併記した。ただし、防災対策を進める上で「高い確率値(60~90%程度以上)を強調することが望ましい」と指摘した。

12年ぶり評価見直し

南海トラフ地震などの海溝型地震が起きる確率は基本的に、これまでの地震の発生間隔から推計される。ただし、南海トラフの場合、地震による地盤の隆起量も計算に入れた「時間予測モデル」という特別な手法が採用されている。

このモデルは、隆起量と発生間隔との間に「隆起量が大きい(地震の規模が大きい)ほど次の地震までの間隔は長くなる」という比例関係を認めるもので、1707年の宝永地震以来過去3回、高知県室戸市の室津港で測定された隆起量の記録が根拠とされてきた。

だが、宝永地震の隆起量は記録の解釈次第で誤差が生じることを指摘した論文が24年に発表されるなどしたため、調査委は隆起量の根拠となる資料や潮位差を精査。その結果、不確実性を踏まえても比例関係は否定されないと判断した上で、誤差を反映できる新たな計算方法を導入し「60~90%程度以上」と算出した。

切迫度「最高ランク」

一方、海溝型地震の一般的な評価方法と同じく隆起量を考慮せずに計算すると、30年以内の発生確率は「20~50%」と推計された。時間予測モデルに基づく値より小さいが、海溝型地震の切迫度を分類した調査委の指標でいずれも最高ランク(26%以上)に該当する。

平田委員長は「これまで定量的に示すことができなかった確率の不確実性を含めても、南海トラフで巨大地震が発生する可能性は非常に高い」と述べた。【高橋由衣】

南海トラフ巨大地震

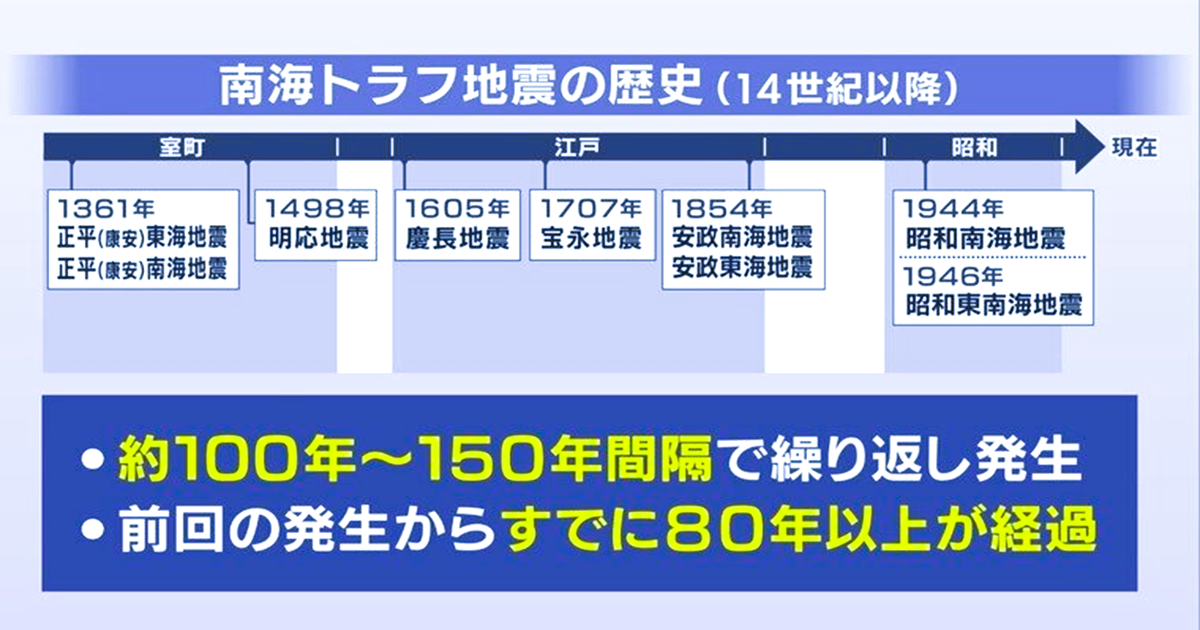

駿河湾から日向灘沖まで東西に延びる海溝状の地形「南海トラフ」沿いでは、フィリピン海プレートが陸側のユーラシアプレートの下に年数センチの速度で沈み込んでいる。プレート境界に蓄積したひずみが限界に達すると陸のプレートが跳ね上がって地震を起こす。約100~150年間隔で繰り返されており、直近の1944年昭和東南海地震(M7・9)と46年昭和南海地震(M8)から約80年が経過している。

【解説】南海トラフ地震の発生確率「60~90%程度以上」に見直し 80%程度からナゼ変わった? 専門家は「大きな地震が起きる可能性は少しずつですが高まっています」